Aさんは、妊娠41週6日でB病院産婦人科に入院、午前9時55分から陣痛促進剤オキシトシン(シントシノン)の点滴が開始されました。

午後6時35分頃からCTG上一過性徐脈が出現しますが、担当医はこれを軽度変動一過性徐脈と判断して経過観察。午後7時15分頃、高度変動一過性徐脈になったとの判断で急速遂娩を決定、オキシトシンを中止して吸引分娩を試みるも成功せず、最終的には帝王切開に切り替えて午後8時28分に児分娩。アプガー1分後1点、5分後4点の重度新生児仮死で、脳性麻痺の後遺症を残しました。

ビショップスコアからみた分娩誘発の適応の有無、陣痛誘発剤オキシトシンと、経管熟化剤マイリスとの併用の是非、オキシトシン増量のスピードが適切か否かなど、さまざまな論点が争われましたが、最大の争点は、午後6時35分頃からCTG上に出現した徐脈が、変動一過性徐脈なのか遅発一過性徐脈なのか、という問題でした。

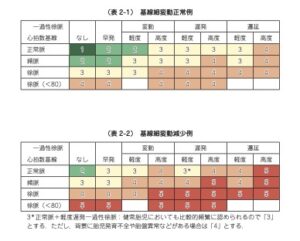

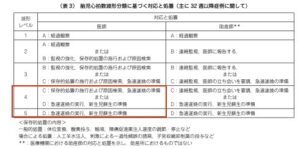

遅発一過性徐脈とは、胎児心拍数の低下が子宮収縮の開始より遅れて始まり、心拍数の最下点は子宮収縮のピークより遅れ、心拍数の回復も子宮収縮の終了より遅れるという徐脈パターンで、胎児の低酸素状態(子宮胎盤循環不全)を示唆すると考えられています。

このパターンが出現した場合、医師としては、最低限、その原因検索と急速遂娩の準備を行う必要があります。また、これに胎児の酸血症(アシドーシス)を示唆する基線細変動の減少を伴う場合は、速やかな急速遂娩と、新生児蘇生の準備を行う必要があります。

一方、変動一過性徐脈は臍帯圧迫を示唆する所見とされており、遅発一過性徐脈と比べると、その危険性がワンランク下がります。軽度変動性一過性徐脈であれば、基本的には経過観察で足ります。

本件では、B病院代理人の強い要望により、複数鑑定が実施されました。

CTG波形の評価は、医師によって異なる可能性があり、単独鑑定では正しい医学的知見が得られない可能性がある、という主張です。

しかし、複数の鑑定人の意見が異なった場合、裁判所はどのような基準で、その意見を取捨選択するのか。過失を肯定する方向の鑑定意見と、否定する方向の意鑑定見とに分かれた場合、過失の存否は不明として責任は否定されてしまうのではないか。そのような事態を避けるためには、鑑定人間の合議によって、意見を一本化してもらうことも考えられますが、その場合、その合意形成の過程が、当事者に見えないという問題があります。

そういった議論を経た上で、鑑定人を二人選任し、合議するかどうか、鑑定書を一本化するかどうかは、鑑定人に任せるという、なんとも中途半端な形での鑑定が行われています。

しかし、この事件の鑑定についていえば、それは杞憂でした。

鑑定人Cの鑑定書には、以下のような前書きがついています。

この鑑定は、C、Dの二人による共同鑑定です。この両者が先ず別々に鑑定書を作成し、それを相互に読み合いました。その結果、結論はほとんど変わらないことが判明しました。その上で、統一した鑑定書を提出するより、それぞれ独自に作成した鑑定書を作成した鑑定書を読んでいただく方が説得力があると考えました。それは、結論は変わらないものの、その理由は多少のニュアンスの違いがあるからです。また、時間の判断などにも多少の違いがあります。しかし、大きく結論が変わるようなものはありませんし、むしろ別々に作成した鑑定書がこれだけ一致するという点を評価していただければよいと考えます。

鑑定人Dの鑑定書の前書きも、ほぼ、同旨です。

二人の鑑定人の一致した結論は、以下のようなものでした。

午後6時35分頃から出現したCTG上の波形は、遅発一過性徐脈であり、オキシトシンによる過強陣痛によるものと考えられる。

この時点でオキシトシンを中止し、酸素投与を開始すべきであった。

それでも遅発一過性徐脈が継続するようであれば、速やかに急速遂娩を行うべきであった。

娩出方法としては最初から帝王切開を選択すべきであり、少なくとも吸引分娩と並行して帝王切開の準備は開始すべきであった。

そのような適切な措置を講じていれば、児の低酸素脳症は回避できたと考えられる。

この鑑定書は、医療事故情報センターの鑑定書集20巻に収録されています。

裁判所は、この鑑定結果に依拠して和解を勧告し、ほぼ請求額の満額に近い和解が成立しました。

本件は、CASE21:胎児心拍数曲線・陣痛曲線で遅発一過性徐脈が出現したにもかかわらず陣痛促進剤投与の中止が遅れ、胎児仮死から脳性麻痺の後遺症を遺した事例と、非常によく似た事案です。

実は、このCASE21と本件は、同じ医療機関の事件であり、産科医、助産師といったスタッフも重なっています。時期的にいえば、CASE21は本件の2年半前に発生しており、まだ提訴にまでは至っていませんでした。

当時、現在のような産科医療補償制度が存在していれば、CASE21は、当然その原因分析の対象となったはずですし、2年半の間には、報告書が出されていた可能性もあります。そうであれば、報告書の中で、CASE21におけるB病院のCTG評価や、オキシトシンの使用法に疑問が呈され、本件のような事故は未然に防止できたのではないか。

二つの事件を振り返ってみると、改めて、医療事故再発防止制度の重要性を痛感します。