患者は64歳男性、3年ほど前から左内頸動脈の狭窄が指摘されていました。

内頸動脈がアテロームやプラークによって狭窄していると、そこに血栓が詰まって閉塞し、脳梗塞を起こす危険があります。そのため、ある程度以上の内頸動脈狭窄に対しては、狭窄部位を切開して、アテロームやプラークを除去する手術(頸動脈内膜剥離術:CEA)が適応となります。

当初、治療には消極的だったようですが、エコーで狭窄部位に不安定プラークが指摘されたことから、CEAを受けることになりました。

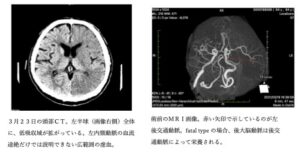

しかし、術後、患者の意識はなかなか戻らず、右半身も動かなくなってしまいました。頭部CTでは、日を追う毎に、左大脳半球全体の虚血性変化が明らかになっていきました。

CEAでは血管を切開しますので、その際には、切開部位の血流を一時的に遮断する必要があります。本件でも、術中に左内頸動脈の血流が遮断されています。それによって、左大脳半球の虚血が生じたものと考えられました。

血流遮断による脳虚血を回避するために、「内シャント」を造設するという方法があります。近位の血管から、切開部位をバイパスして、遠位の血管にシャントチューブを繋ぎ、血流を確保するものです。しかし、遮断時間が短ければこのような内シャントを造設しなくても脳虚血には至らないことも多く、また、内シャント造設による合併症もあり得ることから、この方法を採るかどうかについては施設によって考え方が分かれます。わたしが調べた限りでは、遮断部位より遠位部の血流を何らかの方法でモニターし、虚血の傾向があればその時点で内シャントを造設するという考え方が主流であるように思われます。

カルテを検討したところ、この病院では、SEP(体性感覚誘発電位)、rSO2(局所酸素飽和度)という2つの方法で脳血流のモニタリングを行っていました。そして、内頸動脈遮断に伴い、rSO2の数値は低下しましたが、SEPは正常を保っていました。執刀医は、SEPが保たれていたことから、虚血は生じていないと判断し、内シャントを造設しなかったとのことでした。

カルテや医学文献から問題点を整理した上で、執刀医に面談しました。

執刀医は、患者にはまだ内頸動脈狭窄による症状(一過性脳虚血発作など)はなく、いわゆる無症候性であったことから、CEAを勧めるべきではなかったと率直に認めてくれました。また、SEPが正常でも、rSO2の低下をみた時点で内シャント造設を行うべきだったとの当方の指摘にも頷きました。

上記のような問題点を注意義務違反として病院に対して損害賠償請求の手紙を出したところ、最初にかえってきた回答は、意外なことに「責任なし」というものでした。

そこで、その回答に対して、調査段階で収集した医学文献を参考資料につけて、裁判所に出す準備書面のような反論書を送りました。そのようなやりとりをしばらく行った上、最終的には、病院に過失があると仮定した場合の損害額を算定し、その約7割を賠償額とする訴訟前の示談が成立しました。

この事件は、調査段階で二人の脳外科医に意見を聴きました。

最初に相談した脳外科医Aの意見は、「不安定プラークが存在することから、医師としてはCEAを勧めるべき」、「内シャントを造設するかどうかは施設の考え方による」、「ただ、遮断時間がやや長すぎる。執刀医の熟練度の問題ではないか」というものでした。次に相談した脳外科医Bの意見は、「この程度の狭窄度で、無症候性であるならば、内科的治療で経過を観察すべき」というものでした。「仮にCEAを行うとするならば、施設と執刀医の熟練度が問題になる」という点は、A医師と共通でした。

非常に興味深かったのは、「それにしても術後の虚血の範囲が広すぎる」というB医師の問題意識でした。内頸動脈遮断による虚血なのに、実際には、椎骨・脳底動脈系である後大脳動脈の灌流域を含めて、左半球全域にわたる虚血が生じていました。

その原因はなにか。B医師は、わたしに術前のMRAを示し、患者のウィリス動脈輪(内頸動脈、前大脳動脈、前交通動脈、後交通動脈、後大脳動脈で構成される輪で、内頸動脈系あるいは椎骨・脳底動脈系のどちらかの血流が妨げられた場合にバイパスとして機能します)が、fatal typeと言われるものであることを教えてくれました。

このfatal type は、椎骨動脈が未発達で十分な血流がなく、内頸動脈から後交通動脈を介して後大脳動脈に血液が供給されていることを示しているとされます。つまり、この患者の場合、普通であれば椎骨動脈→脳底動脈からの血流で灌流されている領域まで、内頸動脈からの血流に頼っていたとことになります。内頸動脈の遮断で後大脳動脈灌流域が虚血に陥ったのはそのためでした。

本来、内頸動脈の血流遮断時に内シャントを使用しなくても内頸動脈灌流域が脳梗塞に陥らないことが期待できるのは、椎骨動脈→脳底動脈から後交通動脈を介した側副血行があればこそです(これがウィリス動脈輪の機能です)。しかし、この患者の場合、それが期待できません。つまり、この患者についていえば、内シャントなしで左内頸動脈を遮断してしまえば、左大脳半球全域が虚血に陥るのは当然のことであり、これは術前のMRAから予測可能なことだったといえそうです。

提訴前の早期解決が実現したので、このような論点が前面に出ることはありませんでしたが、非常に勉強になった事件でした。この事件に関しては、事務所ブログ「無症候性の内頸動脈狭窄症にCEA(頸動脈内膜剥離術)を行い脳梗塞による重篤な後遺症を残した事例」で、すこし詳しく説明していますのでご参照いただければと思います。