Aさん(当時38歳)は、ある水曜日の午前9時50分、脈打つような腰痛を訴えて近くのB病院(総合病院)を受診しました。腰痛の前には胸痛があったとのこと。担当医はCTを撮影しますが、単純撮影終了後、造影剤を入れたところでCTが故障。「本日はこれ以上の評価は困難、症状あれば再来するように」との指示がカルテに残されています。

同日午後11時25分、Aさんは、「腹痛が治まらない」と訴えて再びB病院を受診しました。CTの修理は終わっていたらしく、また単純CTが撮影され「明らかな腹痛のフォーカスとなるような所見なし」、ボルタレンで様子をみてくださいと家に帰されました。

さらに翌木曜日の午前8時30分、Aさんは、ボルタレンでも痛みが治まらないとして三度B病院を受診します。「腰部安静時痛にて不変」、腰椎のレントゲン撮影で圧迫骨折疑いとされ、週明けに整形外科を受診するよう指示されました。

しかし、Aさんは、安静にしても治まらない激痛に耐えかね、木曜日の夜にもB病院を受診します。B病院も、根負けしたかのようにAさんを整形外科に入院させることとなりました。入院時の血圧は171/103㎜Hgという著明な高血圧でした。

入院時の所見では、「疼痛は右腰部に限局してきている」とありますが、金曜日には脇腹の痛み、土曜日には背中の痛みが訴えられています。

整形外科では腰椎5番の圧迫骨折は陳旧性との診断で、Aさんは土曜日にいったんB病院を退院し、腎臓専門のC病院に転院することになりました。腎臟結石を疑っての紹介です。C病院では単純及び造影CTが撮影されています。CT所見は、結石なし、右腎萎縮と左腎肥大というものでした。

週が明けて月曜日の朝、Aさんは、再びB病院に入院します。このときの血圧は204/118㎜Hg。「痛みの原因精査をまず行う。一度造影CTを撮っておきたいところ」とのコメントがカルテにあります。しかし、この日の夕方から夜にかけて、Aさんの痛みはさらに強まり、翌火曜日未明に亡くなってしまいました。解剖の結果、鎖骨下動脈分岐部から総腸骨動脈分岐部に至る大動脈解離が存在しており、その破裂がAさんの死因であることが判明しました。

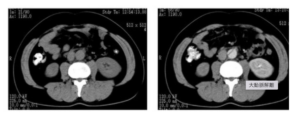

腎臓専門のC病院で土曜日に撮影されたCTです。左が単純、右が造影。

私は、右の画像を見たときの驚きを忘れることができません。これほど明確な大動脈解離の所見(大動脈の二腔構造)が見落とされることがあるのかと、むしろ我が目を疑いました。見るつもりになって見なければ、どれほど明らかな所見も見えないものだということを度々聞かされますが、なるほどこういうことであったかと実感しました。

C病院の腎臓専門医は、腎臓しか見ていなかったのです。

また、左側の単純CTでは、大動脈解離の所見がまったくみられないことも印象的です。

大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドラインをはじめとする各種文献は、「大動脈解離を疑った場合には造影CTが必須」としています。

単純CTでも大動脈解離を診断できる場合はあります。例えば内膜に石灰化がある場合、解離した内膜が単純CTでも見てとれます。しかし、Aさんのようにまだ若くて、内膜の石灰化がない場合には、やはり造影CTでなければ分かりません。そして、その見逃しは、死亡のリスクに直結しています。

であればこそ、大動脈解離を疑ったら造影CT。

急性発症で、安静にしても治まらず、鎮痛剤も効かない激痛。さらに、胸痛から腰痛へ、また腹痛、背部痛といった疼痛部位の移動。AさんがB病院で訴えたのは、大動脈解離の典型的な症状でした。

また、D−dimerという凝固系の検査が大動脈解離のスクリーニングに有用であるとされており、2010年のAHA/ACC(米国心臓協会/米国心臓病学会)のガイドラインは、ADD−RS(大動脈解離検出リスクスコア)とD−dimerとを組み合わせた診断アルゴリズムを提唱しています(このアルゴリズムについては、CASE48:突然の腰背部痛を訴えて救急搬送された患者を、「急性腰痛症」として帰宅させたところ、翌日、自宅で死体で発見され、司法解剖によって今日腹部大動脈解離による心タンポナーデが死因であることが判明した事例で紹介しています)。それによれば、D−dimerのカットオフ値は0.5μg/㎖であるところ、B病院初診時に、D−dimerは1.9μg/㎖という高値を示していました。

B病院で最初にAさんを診察した医師は、大動脈解離を疑っていたようです。だから、単純CTを撮影した後、造影CTを予定しました。そこでCTが故障してしまったのが、Aさんにとっては不幸なことでした。しかし、その後の診療経過の中で、やはり造影CTによる大動脈解離の鑑別が必要だと考える機会はいくらでもあったはずなのです。2回目以降に診療にあたったB病院の医師たちが、なぜ造影CTの必要性に思い至らなかったのか、不思議でなりません。

この事件はB病院、C病院とも責任を認め、訴訟前の示談が成立しました。

二つの病院の話し合いにより、B病院8対C病院1の割合で賠償金が分担されています。

素人目に明らかなのは、造影CTで大動脈解離の所見を見逃したC病院の過失ですが、それよりも、これほど典型的な大動脈解離の症状を目の前にして造影CT検査を行わなかったB病院の過失の方が大きいというのが、医療側の見方なのだと理解しています。