Aさん(当時25歳女性)は、年末の12月29日より38℃台の発熱があり、翌年1月4日(金)午前中、B病院を受診しました。B病院で最初に実施された血液検査(午前11時20分)によれば、白血球測定不能、血小板32000であり、再度の血液検査(午前11時44分)によれば白血球85500、血小板57000。体には多数の皮下出血斑がありました。午後には外部の検査センターに発注した検査の報告が届き、異常白血球92%、アウエル小体+との急性骨髄性白血病の血液像及びPT時間1.8倍という凝固機能低下が明らかになりました。

これに対してB病院院長は、「月曜日に専門医療機関に転送する」との前提でAさんを入院させ、翌5日(土)に想定していた転送先である総合病院血液内科医に電話を架けますが、不在で連絡がつきませんでした。

1月7日(月)午前3時頃、Aさんは意識不明の状態となり、午前8時40分、死亡が確認されました。死亡診断書によれば、直接死因は脳出血であり、その原因は急性白血病・出血傾向とされています。

急性骨髄性白血病は、骨髄芽球(白血球になる前の未熟な細胞)に異常が起こり、がん化した白血球が無制限に増加する病気です。そのため、骨髄内で正常な血液細胞(赤血球、白血球、血小板)が産生できなくなり、貧血(赤血球減少)、易感染(白血球減少)、凝固機能低下(血小板減少)などの様々な症状が現れます。無治療であれば、発病から2〜3ヶ月で死に至るとされており、特に、白血病に合併するDIC(播種性血管内凝固症候群)の治療は急を要します。血液内科による専門的な抗DIC治療(血小板輸血、凝固因子製剤、FOY等抗DIC治療薬の投与)が必要であり、搬送が遅れるとその日のうちに死亡することもあります。

B病院は、入院させただけで何の治療もしなかった、もし自分の病院で何もできないのであるならば血液内科のある大きな病院に転送してくれればよかったのに、というのが女手一つでAさんを育ててきたお母さんの訴えでした。これに対して病院側は、患者が受診したのは金曜日の朝、血液検査で急性白血病であることが分かったのはその日の午後であり、そこから転送しようとしても受け入れてくれる病院はない、やむを得なかったのだとして責任を否定していました。

提訴するにあたっては、この時期、この状態の患者を、受け入れてくれる病院があるのかどうかが気になりました。そこで、市内の血液内科を有する複数の総合病院宛てに、Aさんの血液検査の結果を示した上、1月4日の診療体制、5日及び6日の急患受け入れ体制等を問う弁護士会照会を行いました。その結果、ほとんどの医療機関から、4〜6日の間、いつでも受け入れ可能、との回答を得ることができました。

訴訟では、病院側は、「受け入れるというのは建前で、実際に要請したら週明けまでそちらで様子をみろと言われるに決まっている」、「転送前に脳出血で死亡することを予見しなければならないほど差し迫った容態ではなかった」といった反論を展開しましたが、地裁、高裁とも、血液内科のある病院への転送義務を認め、遺族側の勝訴となりました。

この事件の高裁判決(福岡高裁平成18年9月12日判決)は、判例タイムズ1256号p161に掲載されています。

WEB上の紹介としては、医療安全推進者ネットワーク医療判例紹介No.122があります。

一番印象に残っているのは、B病院の院長が、「受け入れるという回答は建前に過ぎない、実際に受け入れを要請したら週明けまで待てと言われるに決まっている」と証言した時の悔しそうな表情です。そういった経験を実際にしたことがあるのでしょうし、本件でもそうであった可能性は否定できないと思います。しかし、高裁判決は、そうである可能性を指摘しつつも、だからといって転送するための努力をしないでいいということにはならない、として病院の責任を認めました。

院長の気持ちは分からないでもありませんが、法的な評価としては、有責と言わざるをないと思います。

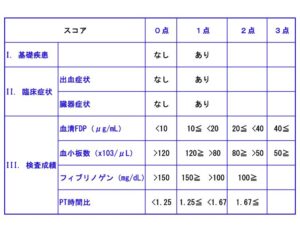

責任論におけるもう一つの論点は、金曜日に判明した検査データから、DICと診断できるか、すなわちその日のうちに血液内科のある病院に転送しなければいけない状況と判断すべき注意義務の存否でした。高裁判決は、この点につき、旧厚生省診断基準では、基礎疾患あり(1点)、出血症状あり(1点)、血小板数57000(2点)、プロトロンビン時間1.8(2点)の合計6点の「DIC疑い」に止まるものの、血清FDPやフィブリノゲン値を計測していない本件では、DICと判定される可能性が相当程度存在すると指摘しており、類似事案の参考になりそうです。

残念だったのは、地裁、高裁とも、急性白血病の予後が悪いことを理由に、比較的低額の慰謝料(地裁が600万円、高裁が800万円)しか認容しなかったことです。このような場合、逸失利益をどれほど認めるかは別として、少なくとも死亡慰謝料相当額は認容されるべきだというのが遺族側の主張だったのですが、認められませんでした。

裁判所としては、責任論の評価が微妙だったので、損害の評価でバランスをとったということなのかもしれません。