Aさんは、生後まもなく心雑音を指摘され、検査の結果、大型心室中隔欠損等の先天性心奇形及びそれによる肺高血圧症と診断されました。

3歳になったAさんは、B病院で、心奇形に対するフォンタン手術を受けました。

術後、ICUで管理されていたAさんは、2日目の午前11時に、一般病棟に移りました。その頃、SpO2は90%台前半を推移していましたが、その日の夜には70〜80%台に低下しました。翌朝8時頃、Aさんの呼吸状態はさらに悪化し、四肢冷感が現れました。駆けつけてきた医師は、まだ心肺停止状態ではないものの、自発呼吸の維持は困難と考え、気管内挿管を実施し、AさんをICUに戻しました。

その2日後に実施された脳波検査は、ほぼ平坦脳波であり、その後の頭部CT検査により、「低酸素性又は無酸素性脳症」と診断されています。

Aさんは、四肢体幹機能障害により、寝たきり状態になってしまいました。

心室中隔欠損は、心臓の左室と右室を隔てる筋肉の壁(心室中隔)に穴が空いている状態です。先天性心疾患は100人に1人程度の割合で起こりますが、その20%を心室中隔欠損が占めています。その中には、心室中隔欠損のみの場合もありますし、他の先天性心疾患を合併している場合も含まれています。Aさんは、僧帽弁や三尖弁の閉鎖不全等の合併がありました。

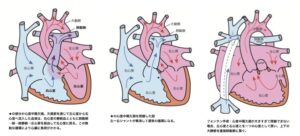

心臓が血液を送り出すために収縮するときの圧力(収縮期血圧)は、左心室が100〜140㎜Hgであるのに対し、右心室は15〜20㎜Hgしかありません。したがって、心室中隔欠損があると、左心室から右心室への血流が生じます(左−右シャント)。本来、肺で酸素化されて左心に戻ってきて、大動脈を通じて全身に送られるべき動脈血の一部が、もう一度、右心室を通じて肺に戻ることになるため、その分、心臓に余分な負担がかかってしまいます。また、肺動脈には全身から戻ってきた静脈血に加えて左−右シャントによる血液が流れ込むため、肺血流が過剰になり、肺動脈の壁が硬くなって肺高血圧症が進行します。こうなると、肺に血液を送るために、さらに心臓の負担が重くなってしまいます。いったん硬くなった肺動脈の壁は元には戻らないので、肺高血圧症が進行する前に、手術によって左−右シャントを解消する必要があります。

B病院で第一に予定されたのは心室中隔形成術+僧帽弁形成術でしたが、術中所見で心室中隔形成は困難と判断され、フォンタン手術に切り替えられました。

フォンタン手術は、使える心室が一つしかない場合に、上下の大静脈を直接肺動脈に繋ぐ手術で、CASE03:先天性心疾患(単心房単心室)に対するフォンタン手術後、遷延性意識障害となり8年後に死亡した事例でも紹介した手術です。執刀医は、心室中隔で二つに仕切ることを断念して、仕切りのない一つの心室として活用する方針を採ったわけです。

本件では、より早期に人工呼吸管理に移行すべきだったのであり、そのタイミングが遅れたことで低酸素脳症後遺症を残したと主張する原告に対し、被告B病院側は、人工呼吸による肺動脈圧の上昇はフォンタン循環を破綻させるリスクがあるために極力回避すべきだったとして過失を否定、また、この程度の低酸素血症で神経学的後遺症が残るとは考えられずAさんの脳障害の原因は不明であるとして因果関係も争いました。

第一審判決(福岡地裁平成16年10月19日判決:裁判所ウェブサイト)は、原告の容態急変後速やかに頭部CTなどの検査や脳浮腫予防のグリセオールの投与を開始しなかった点で被告の過失を認め、その措置によってAさんの後遺症が回避できたとまではいえないものの、それを行わなかったことによって後遺症が重篤化したことを認めて慰謝料等550万円の限度で請求を認容しました。

これに対してAさん側が控訴、福岡高裁では、心臓外科医及び麻酔科医による鑑定が実施されました。

鑑定結果は、Aさん側の主張する「フォンタン型肺高血圧クリーゼ」が呼吸状態の悪化の一因である可能性は認めつつ、脳障害の主因は、「それと並行して起こった空気塞栓(フォンタン手術に伴い切離された肺動脈盲端部に貯留した空気によるものであり当時としては予測不能)」であるというものでした。これには当事者双方ともびっくり仰天、訴訟の行方は全く分からなくなってしまいましたが、その鑑定人の尋問で、「2日目の深夜から3日目の明け方にかけて、積極的な治療の必要性を判断するための検査を行うべきだった」との証言を得ることができ、最終的には2000万円での和解で解決できました。

小児の先天性心疾患の病態は非常に複雑で、本件も、何が脳障害の本当の原因かよく分からない部分があるのですが、B病院の術後管理が楽観的に過ぎたことは間違いないのではないでしょうか。

今日の医療過誤訴訟では、鑑定人の証人尋問が採用されることがほぼなくなり、書面のやりとりだけの鑑定になっています。そういうやり方では、本件のような事件で適切な解決を得ることは難しいと改めて思います。