Aさんは、69歳男性、脳梗塞の既往がありました。

朝食後、突然の腰背部痛を覚えたAさんは、タクシーを呼び、奥さんとともに脳梗塞で通院しているB病院に向かいました。そのタクシーの中で、Aさんは吐き気を訴え、二度にわたって、胃液らしいものを吐きました。

Aさんは、B病院の救急外来の受診を希望しました。救急外来の問診表には、「嘔吐−朝から」、「血圧70〜80台」、「手足がしびれる−元々あり」、「腰痛+」、「高血圧症」、「再梗塞への不安」といった記載があります。血圧は、家庭用の血圧測定器で測ったものです。手足が痺れているのは、脳梗塞の後遺症だと思われます。

救急外来で行われたバイタルサインの測定によれば、体温36.5度、血圧115〜69、脈拍数50でした。

しかし、この日の救急外来は患者がたて込んでいるとのことで、Aさんは神経内科に回されました。再梗塞の不安も感じていたAさんとしては、とにかく早く診てもらえるのであればという気持ちで神経内科に向かったことでしょう。

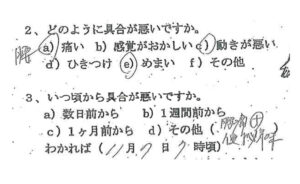

神経内科の問診表の、「どのように具合が悪いですか」との質問には、「痛い」の項に〇がつけられ、「腰」と書かれているほか、「動きが悪い」、「めまい」の項にも〇がついています。

また、「いつ頃から具合が悪いですか」との質問には、「11月7日7時頃」と書かれていました。11月7日というのは、この当日のことです。

神経内科のC医師は、Aさんの受診経過を以下のように聴きとり、診療録に記載しています。

2週間前より不眠、頭部全体の痛みあり、ロキソニン、デパスがあったのでのんでいた。/今朝もスッキリせずに起きて新聞を読んで朝の薬のんだら腰痛、気分不良となり湿布はったが無効。右腰背部痛あり。/ER受診し、発熱なし、酸素飽和度98%、血圧115/69

そこから先の診療については、C医師の証言及びカルテの記載と、立ち会っていた奥さんの証言とで大きく食い違うのですが、C医師の証言に従えば、神経学的所見によって脳梗塞の再発を否定し、腹部の触診及び聴診によって消化器疾患を否定し、「ロキソニンと湿布で様子をみてください」との指示で診察は終わりました。

Aさんは帰宅後も何度か嘔吐を繰り返し、最終的には、この日の午後11時頃に嘔吐した後、意識を喪いました。救急車が到着した時には既に心停止状態であり、搬送された相手方病院で死亡が確認されました。

死亡後のCTでは、約5.5㎝大の腹部大動脈瘤と後腹膜血腫がみられ、腹部大動脈瘤の破裂が死亡原因であることが判明しました。

遺族側は、Aさんがその朝に訴えた突然の腰背部痛は腹部大動脈瘤の破裂によるものであり、B医師が診察した時点では、破裂した部位が血腫によって一時的に塞がれてて止血されている状態(クローズド・ラプチャー)であった、したがって、B医師がAさんの腰背部痛の発症様式(突然発症)及び性状(安静時痛)並びに嘔吐や一時的な血圧低下といった随伴症状から腹部大動脈破裂を疑い、腹部CT検査を実施してさえいれば、腹部大動脈破裂と診断して緊急手術によって救命することが可能であったと主張しました。

2016年2月17日に言い渡された一審山口地裁判決は、原告側の全面敗訴でした。

理由は、B医師の診察時点においてすでに腹部大動脈瘤が破裂していたとはいえない、というものです。その事実認定を前提とすれば、もちろん過失も因果関係も検討する必要はありません。

控訴審では、一審で意見書を書いてくれた心臓血管外科医による一審判決批判の第二意見書を提出するとともに、同医師の証人尋問を実施しました。また、一審では腹部CTを撮影しなかった過失を中心にしていましたが、二審は、腰痛の態様に関する問診義務違反に軸足を移しました。

一審判決からほぼ2年後、2018年2月16日に出された広島高裁判決は遺族側の逆転勝訴となりました。

腰痛の診療にあたっては、急性発症か否か、体動時痛か安静時痛かの問診を怠らないこと。

急性発症かつ安静時痛の腰背部痛をみたら、診断の遅れが重要な結果につながる血管病変(腹部大動脈瘤破裂、切迫破裂、大動脈解離)を優先的に鑑別すること。

以上のような高裁判決の判旨は、多くの教科書的文献に繰り返し述べられていることです。そういった基本的なことを疎かにすることで、本件のような悲しい事件が起こってしまいます。

地裁判決及び高裁判決は、医療判例解説77号(2018年12月号)に掲載されています。

WEB上の紹介としては、医療安全推進者ネットワーク医療判例紹介No.387があります。

この事件に関しては、事務所ブログの、腹部大動脈瘤破裂の見逃し〜広島高裁で逆転勝訴、腹部大動脈瘤破裂見逃し事件、上告棄却及び上告不受理決定により確定で詳細に報告していますので、そちらもご参照いただければ幸いです。

また、診断の遅れが重要な結果につながる血管病変として、大動脈解離があり、この見逃しに関する医療事故紛争解決事例として次のものを挙げていますので、併せてご参照ください。

CASE14:6日間にわたって腰痛、胸痛、背部痛などを訴え続けた患者が病院で死亡、解剖によって大動脈解離の破裂が死因であることが判明した事例