Aさんは78歳の男性です。後縦靱帯骨化症の持病があり、四肢の痺れには悩まされていましたが、歩行にも杖などは必要とせず、自動車の運転も可能で、奥さんと2人で特段の不自由なく生活していました。

お正月から下痢が続き、ウイルス性腸炎と診断されたAさんは、B病院に入院しました。そして、入院後18日目に、Aさんは、ベッド脇にうつ伏せで倒れているところを発見されました。

発見時、Aさんは開眼しており、意識状態はJCSⅠのレベルでしたが、発語ができず、右上下肢麻痺がみられました。この状態は2時間後に回復し、しっかりした発語が可能となり、右上下肢の麻痺も解消しました。この日に撮影された頭部CT及び翌日に撮影されたMRIには、特段の所見はなかったとされています。

このイベントについて、B病院はてんかんの複雑部分発作によるものと診断し、なんの治療も行っていません。

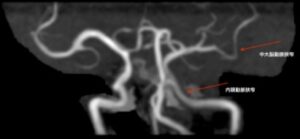

それからさらに17日後、Aさんは、呂律困難及び右上下肢麻痺の症状が再発し、昼過ぎに撮影された頭部MRIで左中大脳動脈領域の広範な梗塞が明らかになりました。同日、C病院に転院し、左前頭葉梗塞急性期、左頚部内頸動脈閉塞症、左中大脳脈閉塞症と診断されました。

この脳梗塞により、Aさんは、ほぼ寝たきり状態になってしまいました。

24時間以内に消失する、脳または網膜の虚血による一過性の局所神経症状を一過性脳虚血発作(TIA)といいます。

脳卒中治療ガイドライン2021によれば、TIA後の脳梗塞はTIA発症後90日以内の比較的早期に発症し、TIA発症後早期に治療を受けた場合、90日以内の大きな脳梗塞発症率が80%軽減されたといいます。

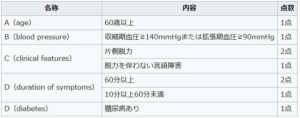

TIA後の脳梗塞発症の危険度予測には、ABCDスコア、ABCD2スコア、ABCD3スコア、ABCD3-Ⅰスコアといったものがあります。

これらのスコアが高いほど、失神、痙攣、偏頭痛などではなく真のTIAである可能性が高いとされ、その後の脳梗塞発症リスクが高いと評価されます。

本件を例えばABCD2スコアに当てはめてみると、78歳という年齢で+1、入院後イベント発生前の血圧測定ではほぼ毎回収縮期血圧140㎜Hgを超えており+1、右上下肢麻痺があったことから+2、症状持続時間が2時間で+2で、合計6点(7点満点)でした。

なお、頭部CTやMRIで所見がなかったことはTIAを否定する根拠にはなりません。もともと、米国におけるTIAの定義には、「画像上脳梗塞巣が認められないもの」という条件が含まれていたくらいであり、ない方がむしろ普通です。今日では、MRI−DWI撮像法の普及により短時間の脳虚血でも脳梗塞巣が認められるようになってきたこと等から、ABCD3-Ⅰスコアでは、梗塞巣がある場合を+2と評価することになっていますが、あくまでも、年齢、血圧、臨床症状とならぶ評価項目の一つです。

なお、2019年の日本脳卒中学会のTIAの定義では、米国と同様に、「急性梗塞の所見のないもの」という要件が加わり、「DWI陽性のTIA」という概念はなくなりました。その場合は、TIAではなく、脳梗塞の急性期あるいは超急性期として治療の対象となります。

実際には、MRIと同時に撮影されたMRAでは、左中大脳動脈のM1〜2及び左内頸動脈に狭窄が認められていました。ABCD3-Ⅰスコアにおいては、同側内頸動脈(Aさんの症状は右上下肢麻痺でしたのでこれに該当します)の50%以上狭窄が+2と評価されることになっており、本当は注目すべきサインなのですが、B病院の主治医はこれを全く認識していませんでした。

一方、てんかんの診断には、てんかんの既往、発作時の痙攣、脳波検査等が重要です。Aさんにはてんかん発作の既往はありませんでしたし、それについて、主治医は問診もしていません。また、発見時は既にベッド横に倒れている状態であり、発作時の痙攣も現認されていません。さらに脳波検査も行われていません。

TIAではなく、てんかん発作によるものと診断する根拠はなかったのではないかと思われます。

この事件は、過失は明らかでしたが、その過失と因果関係のある損害をどこまでとみるかはなかなか難しい問題で、一定程度の慰謝料で訴訟前の示談が成立しています。