Aさん(89歳・女性)は、夏の暑さのせいか食欲不振となり、訪問看護ステーションの勧めで、B病院に入院することになりました。入院目的は、脱水の補正と、下肢筋力の衰えに対するリハビリとされています。

しかし、食欲不振は改善せず、入院当時35㎏あったAさんの体重は、3ヶ月後には30㎏そこそこまで落ちてしまいました。

主治医のC医師は、栄養管理のために胃瘻を造設することにしました。

造設から3日目の朝、胃瘻に栄養剤が注入されました。Aさんはその日のお昼頃から腹痛を訴え始め、夕方には嘔吐もみられました。

翌日、Aさんは顔色が悪く、末梢に冷感が見られました。「声かけに頷きあるも声聞き取れず」、「PEG(胃瘻)周囲触れると苦痛様顔貌」といった記載がカルテに見られます。

次の日には、尿も出なくなり、爪、唇にはチアノーゼがみられました。

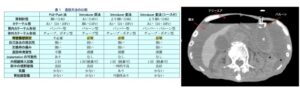

この日の午後に撮影された腹部CTでは、多量の腹水と、腹腔内のフリーエアがみられました。

Aさんは、D病院に救急搬送される途中で、血圧測定不可となりました。

D病院の入院時所見には、「前医CTではPEG挿入部の胃壁と腹壁が密着しておらず、経管栄養剤の腹腔内流出による急性汎発性腹膜炎が疑われた。現在の全身状態からは手術による救命は困難と考えられた」と記載されています。

搬入翌日に死亡。死亡診断書の直接死因は、敗血症性ショック(18時間)、その原因は、汎発性腹膜炎(3日)です。

PEGとは、経皮内視鏡的胃瘻造設術(Percutaneous Endoscopic Gastrostomy)の略称です。今日では、内視鏡を使わない胃瘻造設は基本的には行われていないので、胃瘻とPEGは、言葉としてほぼ同義に使われていますが、正確には、PEGによって腹壁と胃壁にそれぞれ孔を開けた後、その二つの孔を重ねて密着させた結果、腹膜と胃漿膜が癒着することによって形成される瘻孔が、「胃瘻」です。つまり、PEGを実施して、「胃瘻」が形成されるまでの間には、一定の時間的間隔が必要です。

その間、胃壁と腹壁を密着させておくために、「腹壁固定」という手技があります。PEG造設の本穿刺前に、腹壁と胃壁を、複数箇所、縫合糸で固定するという手技です。

胃瘻(PEG)のタイプについては、CASE34:脊髄損傷で対麻痺のある患者の、胃瘻による潰瘍及び胃壁穿孔の診断が遅れ、汎発性腹膜炎から敗血症性ショックで遷延性意識障害となった事例で紹介したところであり、その造設方法は、PULL/PUSH法と、INTORDUCER法に分かれます。

PULL/PUSH法は、造設用胃瘻カテーテルを、口から入れて胃内腔から腹壁外への経路で造設する手法です。一期的に、太いカテーテルを留置することができるという点がメリットです。一方、カテーテルが口腔内を通過するため、口腔内常在菌との接触が避けられないというデメリットがあります。

一方、INTORDUCER法は、内視鏡で胃内を観察しながら、腹壁外から針を胃内に直接穿刺し、内筒を抜去したあと、カテーテルを胃内に挿入する方法です。カテーテルが口腔内を通過せずに直接胃内に挿入されるので創感染のリスクが少ないというメリットがある一方、PULL/PUSH法のように最初から太いカテーテルを用いることはできず、徐々に太いカテーテルに交換していくという煩雑さが伴います。

本件で使用されたPEGは、バルーン型イディアルボタンというものであり、INTORDUCER法で造設されています。

そして、このINTORDUCER法においては、瘻孔が形成されるまでの腹壁と胃壁との乖離を防ぐために、「腹壁固定」が必須とされています。

本件事故についてのC医師の説明は、「腹壁固定は一応しているが、固定部位が壊死するリスクがあるのであまりタイトにはしていない」、「PEGでフリーエアが見られることはごく普通のことだ」、「このCTだけでは腹壁と胃壁が乖離しているかどうかは分からない」、「腹腔内に栄養剤が漏れたくらいでは腹膜炎は起こらない」、「腹膜炎の原因はどこかほかの部分で消化管穿孔が起こったのではないか」といったものであり、文献などに示されているPEGに関する医学的知見とはかなり遠いものでした。この説明は、C医師が、腹壁固定の重要性を認識せず、おざなりの腹壁固定しかしなかったことを示唆しており、そのためにPEG造設早期に腹壁と胃壁の乖離が生じ、注入された栄養剤が腹腔内に漏出したことによって腹膜炎が生じたものと考えられます。

こういったC医師の説明からは、責任を争うことが予測されましたが、B病院は責任を認め、一般的な死亡慰謝料に近い金額で示談が成立しています。客観的にいえば、争いようのない有責事案だったということだと思います。