Aさん(男性・43歳)は、2年ほど前に統合失調症を発症し、B病院への入通院を繰り返していました。直近の退院時、B病院から処方されていた薬剤は、抗精神薬のオランザピン、ユーロジン、リスパダール、精神安定剤のコントミン、抗痙攣剤のバレリン、抗パーキンソン薬のタスモリン等です。

退院中、Aさんは外出中に警察官に保護されました(経過の詳細は不明です)。

B病院がAさんの医療保護入院を受け入れなかったことから、Aさんは、C病院に医療保護入院となりました。

入院時の様子は、「表情硬く一点凝視し奇妙な滅裂な言葉や、奇異な行動が見られる。表情の変化はほとんどない。奇異行動を制止しても、興奮などはない。まずは独りだけの部屋に入ってもらい様子を見ることとする」と記載されています。

C病院は、Aさんを受け入れるにあたって、B病院に処方薬を照会した上、精神安定剤のコントミンと、抗パーキンソン薬のタスモリンは中止し、抗精神薬のオランザピン、リスパダール、抗痙攣薬のデパケンを処方するなど、すこし薬の種類を減らしました。

その後のAさんの容態は、意思疎通ができる時もあり、できない時もあり、自室内を転げ回るといった奇異な行動もあれば、スムーズに朝食を摂取し薬を内服するといった行動もあって、一進一退といったところでしょうか。

入院4日目の17時頃、ズボンを脱いでトイレに行った状態のまま横になっているAさんの様子が観察されており、「呼吸促迫あり」と記載されています。

17時55分には、「部屋入り口付近で臥床され体動あるのを確認する。声かけるも疎通はとれず、ズボンは脱いでいる」との記事。

そして18時、配膳のために訪室したスタッフが、発汗多量、体温41.0℃、自発呼吸なし、脈拍触知せずという状態のAさんを発見しました。

当直医の判断でD病院に救急搬送、しかし蘇生措置に反応することなく、19時29分に死亡が確認されました。D病院で行われたCT検査で、頭部、胸腹部に異常所見はなく、死亡診断書の直接死因は、「不詳の内因死」とされています。

心肺停止状態で発見された時の41.0℃という高体温、そして、D病院搬入時の血液検査で示されたCPK50188という異常高値から、Aさんの死亡原因としてもっとも可能性が高いのは、「悪性症候群」という病態ではないかと思われます。

悪性症候群とは、「主に向精神薬の開始や中断・再開などによって、高熱、意識障害、筋強直、横紋筋融解などをきたす症候群」(日本救急医学会)とされています。CASE11:美容形成外科クリニックでリドカイン大量投与かでの脂肪吸引術中、患者が、痙攣、高熱を発して意識を失い、搬送先の病院で死亡した事例で紹介した悪性高熱症と症状が類似しており、かつては同様の機序で発症するものと考えられていましたが、その後、悪性高熱症における筋収縮に関与する遺伝子が特定される一方、悪性症候群が筋原性であることは否定され、現在では異なる疾患だと考えられているようです。

診断基準は文献によってさまざまで、厚労省の重篤副作用疾患別対応マニュアル「悪性症候群」でも、比較的よく用いられている診断基準として、Levenson、Pope、Caroff 、DSM-IVの4つが挙げられています。

直接死因が悪性症候群であるとして、では、それを引き起こした原因はなにか。

リスパダール、オランザピンといった抗精神薬は、それ自体、悪性症候群のリスクが指摘されている薬剤です。しかし、Aさんはこれらの薬剤を既に長期間使用しており、この時点で急激に発症した悪性症候群の原因薬剤と指摘することは難しいように思われます。

本件で注目されるのは、C病院では、B病院で処方されていた抗パーキンソン薬タスモリンが中止されていることです。抗パーキンソン薬の急激な減量または中止で悪性症候群が発現した文献もあり、タスモリンの添付文書にも、「悪性症候群:抗精神病薬、抗うつ剤及びドパミン作動系パーキンソン薬剤との併用において、本剤及び併用薬の減量又は中止により、発熱、無動緘黙、意識障害、強度の筋強直、不随意運動、嚥下困難、頻脈、血圧の変動、発汗等があらわれることがある」との記載がありました。

処方を変更したC病院の医師は、「タスモリンの使用目的は、コントミンの副作用を回避するためだったので、コントミン中止に伴ってタスモリンも中止した。タスモリンの使用量も1日1錠とごく少量であり、中止して問題になるような量ではない」との見解でしたが、中止前使用量と、悪性症候群発症の可能性との用量反応関係は必ずしも明らかではなく、悪性症候群発症との関係を否定することはできないと思われます。

Aさんの容態急変が、処方が変更されて4日目であったという時間的関係を考えれば、やはりタスモリン中止の影響が大きいと考えざるを得ないのではないでしょうか。

とはいえ、この処方変更になんらかの過失を見出すことも困難です。

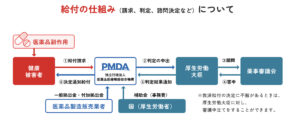

本件では、17時のAさんの呼吸促迫を認識しながら、血圧、体温などバイタルサインのチェックを行わず、結果的に、心肺停止に至るまでAさんを放置したというC病院スタッフの診療行為の問題点を指摘して、解決金程度での示談を行うとともに、C病院主治医の協力を得て、医薬品副作用救済制度による遺族一時金の給付を請求しました。

医薬品副作用による医療事故はたくさんあります。

前掲のCASE11もそうですが、以下のような事例も、その典型例といえます。

CASE18:緑内障の既往のある患者に禁忌とされる硫酸アトロピンを麻酔前投薬として投与し、急性緑内障から一眼失明に至った事例

CASE26:甲状腺クリーゼでうっ血性心不全の状態にある患者に、βブロッカー(テノーミン)及びカルシウム拮抗剤(ワソラン)を投与したところ、心不全の急性増悪から死亡に至った事例

CASE28:ヨード造影剤副作用既往のある患者にヨード造影剤イオメロンを使用し、アナフィラキシーショックで死亡した事例

しかし、医薬品副作用で健康被害が起こったとしても、その使用について、医師の注意義務違反を指摘することが困難な事例があります。

この医薬品副作用救済制度は、スモン、サリドマイド等、さまざまな薬害事件の教訓を踏まえ、医薬品が適正に使用されたにもかかわらず、その副作用によって発生した健康被害を救済するために創設された制度です。

本件では、「悪性症候群」の診断基準の多くでその特徴的な症状とされている「筋強直」が確認できないという問題があったのですが、「筋強直」を必須としていないLevensonの診断基準を根拠としてC病院と交渉し、診断書を得て、この制度による遺族一時金の給付を得ることができました。