Aさんは、高血圧の持病があり、高脂血症の指摘をされたこともある70代の女性でした。日常的に、喫煙や飲酒の習慣もありました。

ある晩、Aさんは、持ち帰りの食品を受け取るために自宅近くの居酒屋を訪れました。代金を支払うために財布から硬貨を取り出そうとした際、左手から硬貨を落とし、それを拾ってはまた落としてしまいました。また対応したその店の女将によれば、顔面の片側が垂れ下がっている様子が見受けられました。

女将は、過去に脳梗塞を発症した客を見た経験から、すぐに脳梗塞を心配して、119番通報し、夫にも連絡しました。

救急隊員が接触した当初、Aさんには歩行不能の症状もあり、Aさんは、「脳梗塞疑い」で、その店から一番近く、かかりつけでもあったB病院に救急搬送され、夫もそれに同行しました。

救急搬送後のカルテには、次のように記載されています。

意識消失なし。居酒屋で支払のときお金をぽろぽろ落とし、店の人が脳梗塞かもと心配し救急連絡。BP166/110

来院時、意識清明、歩行障害マイナス。腱反射OK、瞳孔反射。

TIA(一過性脳虚血発作)? 異常時は再診する様に伝えた。

救急搬送当日、対応した当直医は、消化器科が専門でした。

TIA(一過性脳虚血発作)を疑ったものの、その当時、「意識障害がないのがT I Aである」という誤った認識を持っていたため、AさんはT I Aではないと判断し、専門医へのコンサルト等がなされることはありませんでした。

「私は専門ではない」という当直医の言葉に不安に思ったAさんは、翌日主治医である循環器を専門とする医師の診察を受けた際に、あらためて昨日の出来事を伝えました。

主治医は、神経診察や頭部M R I、M R Aの検査の結果、特に異常はなかったことから、前日のAさんの症状をT I Aと診断することはありませんでした。なお、心電図検査等、心房細動の有無を調べる検査はなされませんでした。

そして、約2週間後、Aさんは脳梗塞を発症し、救急搬送されたC病院で治療を受けましたが、右半身麻痺や発語障害等の重大な後遺障害が残ってしまいました。

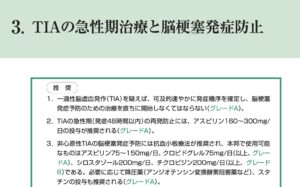

24時間以内に消失する、脳または網膜の虚血による一過性の局所神経症状を一過性脳虚血発作(TIA)といいます。

裁判において、B病院は、TIAを疑えば早期機序確定の上治療を開始すべきとする脳卒中治療ガイドライン2004から2009への改訂は本件の約8か月後であり、非専門医には適切な問診を行い、TIA又はその疑いがあることを診断する義務はなかったと主張しましたが、裁判所は、ガイドライン改訂をまつまでもなく、TIAの病態、診断方法、疑った場合には速やかに原因を検索し治療を開始すべきこと等は一般的な医学文献に記載されており、当該記載程度の知識は脳卒中の非専門医であっても認識しておくべきであったと判断しました。

その上で、脳梗塞発症後の入院中に1回心房細動があったことを踏まえ、Aさんの症状が心原性のTIAであった蓋然性が高いと認定し、にもかかわらず、B病院医師らがTIAに関する誤った知識に基づき適切な問診を行わず、TIAについて否定的な診断をしたことは不適切であったとし、翌日の診察予定を聞いてAさんを帰宅させた当直医はともかく、翌日診察した主治医は、諸検査を行いながら診断を誤ったためそれ以上の原因検索(特に心臓に原因がないか)を検討し、それに対応する治療を開始すべき義務を怠ったとして、B病院医師の過失を認めました。

もっとも、心原性との診断根拠となる心房細動が、Aさんの脳梗塞発作後の入院で1度しか発見されていないことから、TIAを疑って入院させ、ホルター心電図(24時間)等の検査がなされたとしても、心房細動が発見されたとは限らないし、心房細動が発見され、抗凝固療法が開始されていたとしても、100%脳梗塞の発症を防ぐことはできないとして、B病院医師の過失がなければ脳梗塞の発症を防ぐことができた高度の蓋然性は認められない、と過失と結果との因果関係が否定されてしまいました。

結果的に、B病院の医師がTIAの疑いが強いと診断してその原因を検索し、治療を開始していれば、Aさんに重大な後遺障害が生じなかった相当程度の可能性はあるとして、その可能性を侵害された慰謝料として400万円及び弁護士費用40万円が損害として認められました。

この平成24年3月27日福岡地裁判決は確定し、判例時報2157号及び医療判例解説42号に掲載されています。

WEB上の紹介としては、医療安全推進者ネットワーク医療判例紹介No.251、民間医局医療過誤判例集No.116があります。

なお、TIAの定義は歴史的に変遷しており、今日の米国の定義(AHA/ASA)では、24時間以内という時間的な条件は外れ、「局所の脳、脊髄、網膜の虚血によって生ずる一過性の神経学的機能障害であり、画像上の脳梗塞所見を伴わないもの」とされています。しかし、脳の虚血を示す症状があれば速やかに原因を検索し、治療開始に繋げるべきだという考え方に変わりはありません。

TIAについては、解決事例50:ABSD2スコア6点のTIA(一過性脳虚血発作)を、てんかん発作と誤診し、脳梗塞予防治療を行わず、17日後に広汎な脳梗塞を発症した事例も紹介していますので併せてご参照ください。