Aさん(当時33歳)は、妊娠38週3日の早朝に陣痛発来で入院となり、昼頃、胎児心拍数が低下して緊急帝王切開となりました。生まれたこどもは、高次医療機関のNICUへ搬送され、女性は分娩施設に残って経過観察となりました。

分娩終了後から、徐々に呼吸苦が出現、膣からの出血も続きました。血圧低下と頻脈が顕著になり、意識レベルが低下した段階で高次医療機関への転送が決定されますが、転院先搬入時にはすでに心肺停止の状態でした。

直接死因は多臓器不全、その原因は出血性ショックとされています。

相談に来られたのは、Aさんのお母さんでした。転送先の担当医から、「自分であれば、来院時の血液検査のデータをみて、すぐに輸血の準備をして帝王切開をしていたと思う。もう少し早めに分娩を計画する機会もあったかもしれない」との説明を受けたとのことで、医療事故調査を依頼されました。

従来、「妊娠中毒症」という概念で把握されていた病態は、今日では、「妊娠高血圧症候群」という病名で把握されるようになっています。Aさんは約1週間前から、拡張期血圧が90㎜Hgを超えており、妊娠高血圧症候群の診断基準を充たしていました。

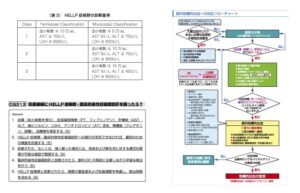

妊娠高血圧症候群と重なるやや特殊な病態として、「HELLP症候群」があります。妊娠末期から産褥期にかけて、溶血(Hemolysis)、肝機能障害(Elevated Liver enzymes)、血小板減少(Low Platelets)などからDIC(播種性血管内凝固症候群)をきたす病態であり、この三徴から、HELLP症候群とよばれています。DICによって出血が止まらなくなる危険がありますので、分娩にあたっては輸血の準備が必須です。

開示された診療録によれば、陣痛発来で入院した直後の血液検査は、血小板9.1、AST372、LDH604というものであり、HELLPの診断基準を充たしていました。

一般的な医療機関では、このような検査は外注なので、検査結果がその分娩施設に届いたのはいつなのかが問題になります。この点について当該分娩施設に質問したところ、午前5時53分に検査センターからのFAXが届いていることが分かりました。

しかし、分娩施設の担当医は、それを見ていませんでした。質問状に対する回答には、「この点については弁解のしようがありません」、「この結果を確認していれば、当然、高次医療機関への搬送を考えたものと思います」とのコメントが付されていました。

この事件については、事務所ブログ「医療事故紛争解決事例22〜HELLP症候群を発症した女性が産後に出血性ショックで死亡」でも詳細に報告しています。また、医療事故調査制度については、事務所ブログ「報告を要する医療事故とは」等をご参照いただければ幸いです。

なお、妊娠高血圧症候群関連の解決事例としては、以下のものも挙げていますので、併せてご参照ください。

CASE37:痙攣を子癇発作として観察されていた妊産婦が、帝王切開による分娩後に脳出血で死亡した事例