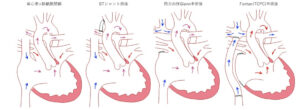

Aさんは、単心房単心室(無脾症)の先天性心疾患で、BTシャント術(鎖骨下動脈を肺動脈に繋ぐ手術)、グレン手術(上大静脈を肺動脈に繋ぐ手術)という二度の開胸手術の既往がありました。18歳で3度目の開胸手術となるフォンタン手術(下大静脈を肺動脈に繋ぐ手術)を受け、術後、意識を回復しないまま、約8年後に亡くなりました。

人間の体は表面からみると左右対称に見えますが、内臓は、心臓がやや左に、肝臓や胆嚢はやや右にという具合に、左右非対称になっています。しかし、稀に、内臓が左右対称で生まれてしまう場合があり、体の両側が右側になる場合を無脾症、体の両側が左側になる場合を多脾症といいます。無脾症の場合、単心房単心室を伴う複雑な先天性心疾患を合併している場合がほとんどで、Aさんの場合と同様、BTシャント術、グレン手術といったいくつかの段階を経て、フォンタン手術を目指すことになります。

フォンタン手術後、意識が回復しないことを心配する両親に対しては、「手術中に出血が多かったので目がさめるのに時間がかかる、目がさめるのに1〜4週間かかった子もいた」、「剥離に時間がかかり出血量が多かったことが原因」といった説明がなされていたようです。

手術から3年以上を経て開示されたカルテには、胸骨切開中に電気鋸が心房を損傷し、予期せぬ大出血が起こっていたことが記載されていました。また、看護記録には、「右心損傷し大出血→頭に空気が飛んだ可能性大」という執刀医の言葉も記録されており、「心房損傷及び空気塞栓については話されていませんので!!禁句です」という関係するスタッフへの注意事項も記録されていました。

この事件は、裁判になりました。

裁判での病院側の主張は、カルテの記載内容とは大きく齟齬するものでした。病院は、心房裂創による出血はさほど大量のものではなく、術後の意識障害の理由を説明できるほどのものではない、裂創部から入った空気が脳に空気塞栓を起こすことなどあり得ないとして、心房損傷と患者の意識障害との因果関係を争いました。また、心房損傷を完全に防止できる手技はないのだからそれについての過失もないと争いました。

この事件は、一審・二審とも患者側が勝訴しました。判例タイムズ1266号281頁には、「先天性心疾患を有する患者が、フォンタン手術を受けた際に心房を裂創され、低酸素脳症を発症して死亡した場合、手術担当の医師に手技上のミスがあったとして、病院側の債務不履行責任が認められた事例」、判例時報2022号20頁には「先天性心疾患を有していた患者が手術を受けた後、意識障害を継続し、植物人間状態になったのちに死亡した場合に、担当医師には心房裂創を発生させた過失があるとし、病院側の債務不履行による損害賠償責任が認められた事例」として控訴審判決が紹介されています。

WEB上の紹介としては、医療安全推進者ネットワーク医療判決紹介No.252があります。

わたしとしては、手技ミスというよりも、術前のCT撮影によって、胸骨と心房との位置関係を把握するなど心房損傷の危険を避けるための準備が不十分だったことについて過失が認められたものと理解しています。

しかし、裁判所に患者側勝訴判決を書かせたほんとうの決め手は、カルテの記載と病院側の主張の齟齬があまりに大きく、病院のいうことがまったく信用できないというところにあったのではないかと思います。

確かに、人間の身体に起こることを完全に説明することは困難でしょうし、先天性心疾患があれば説明できない部分はさらに大きいでしょう。しかし、執刀医が言ってもいないのに、「脳に空気が入った可能性大」という言葉が記録されたり、箝口令が敷かれてもいなのに、「禁句です!」という注意が記録されたりするというのは、それとはまた別の話です。

裁判は勝ったものの、この病院内でいったい何が起こっていたのかは分からないままです。

なお、小児の先天性心奇形に対するフォンタン手術に関連した事件として、以下の解決事例も挙げていますので、併せてご参照ください。

CASE33:大型心室中隔欠損の3歳女児が、フォンタン手術後3日目に容態が急変、低酸素脳症となり、四肢麻痺、精神発達遅滞などの後遺症を遺した事例(一審一部勝訴後の控訴審で和解)