患者は60代前半の男性です。

胸部の違和感のため、相手方病院でトレッドミル運動負荷心電図や心臓シンチグラフィー、冠動脈造影、ホルター心電図など、様々な検査を受けた結果、不整脈に対するアブレーション治療を受けることになりました。

アブレーション中に、aVR誘導のST上昇と、他の誘導における広範囲のST低下といった心電図変化が現れ、血圧が低下、医師らがその原因を探っている間に、ついに血圧測定不可となりました。気管内挿管、胸骨圧迫などの蘇生措置が施され、最終的に自己心拍は再開しましたが、心停止の時間が長かったため、低酸素脳症後遺症による四肢麻痺、意識障害の後遺症が残りました。

心停止の原因は、冠攣縮でした。

交渉においては、冠攣縮狭心症の見落とし、アブレーション中の心停止に対する措置の遅れを主張しましたが、病院側は責任を認めず、裁判となりました。裁判では、最終的には、アブレーション中の心停止に対する措置の遅れに論点を絞りました。

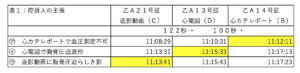

人体においても虚血に最も弱いのは脳であり、一般に、心停止から3分程度が経過すれば、脳に不可逆的な変化が起こるといわれています。したがって、処置中に心停止が起こったら、何を措いてもまず胸骨圧迫を優先する必要があります。しかし、本件では、処置中の看護記録、心カテレポート、冠動脈造影動画、十二誘導心電図に記された時刻が数分ずつズレており、いつ何が起こったのかの時系列を確定することが極めて困難でした。

病院側は、心カテレポートで血圧測定不可となった11時12分11秒、冠動脈造影動画に胸骨圧迫をしていると思しい腕の動きがみられる11時13分41秒との間に1分30秒の開きしかないところから、血圧測定不可となってまもなく胸骨圧迫が開始されたと主張しました。これに対してわたしたちは、看護レポートを作成した看護師の証言から、看護レポートと心カテレポートの時刻のズレ及び看護レポートと造影動画の時刻のズレをそれぞれ算出し、推理小説の時刻表トリックを解明するような作業を経て、心カテレポートの時刻と冠動脈造影動画の時刻との間には3分42秒(222秒)のズレがあるとの結論を導き出しました。これによれば、病院の主張で1分30秒であった血圧測定不可と胸骨圧迫開始の時間間隔は、実は5分12秒も開いているということになります。

地裁判決は、この時刻のズレに関してはわたしたちの主張を全面的に認めながら、しかし、胸骨圧迫は冠動脈造影動画に記録されている以前から開始されているかもしれない、それが遅れたという証拠はないという判旨で、原告側の請求を棄却しました。わたしたちは、裁判長の様子から、敗訴判決を予測していましたが、このような病院側が主張も立証もしてないような事実を認定するとはまったく想像していませんでした。

幸い、控訴審は、このような原審判決の事実認定を一顧だにせず、主な論点は、血圧測定不可の時点で即座に胸骨圧迫を開始した場合の予後、つまり因果関係に絞られました。

2021年8月に発表された「心房細動アブレーション手技による冠攣縮の発生率と特徴:大規模多施設共同研究の解析」(Circulation Journal 85巻3号)という研究論文は、日本の15病院で治療された22,232人の心房細動アブレーション記録のレビューに基づくもので、「心房細動のアブレーション手術に関連した冠動脈攣縮に関する最大のシリーズ報告」とされています。この報告によれば、アブレーションに伴う冠攣縮は42例に、心肺蘇生を必要とする心室細動および/または心肺停止は7例に発生していますが、この7例すべては、後遺症なく回復していました。冠攣縮による心停止は比較的予後のよいものであり、それが起きたのが、人的物的条件に恵まれたカテーテル・アブレーション中のことであれば、後遺症を残さず回復することが十分可能であることをこの報告は示しています。

その他、多数の文献を証拠として提出した結果、高裁判決は、患者側全面勝訴の逆転判決となりました(福岡高裁令和6年3月22日判決)。この判決は、最高裁で確定しています。

裁判所に出廷した担当医は、「心カテレポート、冠動脈造影動画、十二誘導心電図に表示されている時刻は一致している、自分はこの施術の直後に一致していることを確認した」とはっきり証言しました。しかし、控訴審の最終段階で、病院側は心カテレポートに内蔵されていた心電図波形の記録を提出し、それと十二誘導心電図及び冠動脈造影動画に表示されている心電図波形を対照することで、心カテレポートと冠動脈造影動画の時刻のズレは、原告側の主張している3分12秒より小さく、2分43秒にとどまると主張してきました。この主張が正しければ、血圧測定不可から胸骨圧迫開始までの時間は4分43秒に短縮されます。

この病院側が苦し紛れに提出した証拠によって、心カテレポート、冠動脈造影動画、十二誘導心電図の時刻は一致しているという担当医の証言が真っ赤な嘘であったこと、病院側がその気になれば訴訟早期の段階でアブレーション中の事実経過をきれいに整理することが可能だったことが明らかになりました。裁判所は、この主張及び証拠を、時機に後れた攻撃防御方法として却下しましたが、最終的に、血圧測定不可が表示されてから胸骨圧迫開始までの時間を約4分50秒と認定していますので、病院側の主張を前提としても結論は同じであったと思われます。

人は誰でも間違えます。医療現場でも失敗は起こります。大事なことは、その失敗を率直に認め、その原因を究明し、再発防止策を講ずることであり、その失敗から生じた社会的な損失を公平に負担することです。しかし、医師が、自分の失敗を隠すために嘘をついてしまうと、その嘘を暴くことは極めて困難であり、原因究明も再発防止も、損害の公平な分担もできなくなってしまいます。

失敗それ自体は許されても、こんな嘘は許されません。

また、このような嘘を見抜きながら、病院側が主張も立証もしていないような事実を認定して病院を免責した地裁裁判官にも、同じ法曹として憤りを抑えることができません。いったい何を考えてあんな一審判決を書いたのか、いつか尋ねてみたいものだと思っています。

一審及び二審の判決は、医療判例解説112号に掲載されています。

WEB上の紹介としては、民間医局医療過誤判例集Vol.262があります。

事務所ブログ「アブレーション中の心停止に対する胸骨圧迫遅れ事件、確定」というエントリーでも詳しく報告していますので、興味がある方は是非、読んでみてください。