Aさんは30代後半の女性です。高校生と中学生の娘二人を育てながらパートで働き、忙しい毎日を過ごしていました。左ふとももの痛みで、「下肢静脈瘤の日帰り手術」を看板に掲げるBクリニックを受診し、左大伏在静脈を抜去する手術(ストリッピング手術)を受けました。

手術自体は約40分で終了したのですが、術後、目が覚めたAさんは左下肢に強い痛みを訴えました。それに対してBクリニックの院長(施術医)は鎮痛剤ボルタレンを投与、それでも治まらない痛みに、麻酔薬プロポフォールまで投与しました。「日帰り手術」であるはずなのに夜になっても激烈な痛みが続くことに不審を覚えた家族は、「自分がした手術だから自分が責任をもって一晩様子をみます」という院長に対し、転院を強く要望し、日付が変わろうとする頃に、AさんはC病院に搬送されました。

C病院の血管造影で、抜去されたのは大伏在静脈ではなく、浅大腿動脈であることが判明しました。

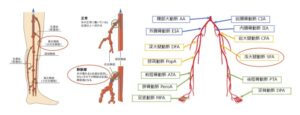

浅大腿動脈は、太股の中を通る血管で、膝関節上で膝窩動脈となり、膝窩動脈は膝下で前脛骨動脈、後脛骨動脈、腓骨動脈を分岐します。この三つの動脈が下腿の血流を支える主要な動脈(下腿三分枝)であり、それを分岐する重要な浅大腿動脈が抜去されれば、膝より下にはほぼ血流がなくなってしまいます。Aさんが訴えていた強い痛みは、下肢の虚血によるものでした。院長の言葉を信じてBクリニックで一晩過ごしていたら、下肢切断はもちろんのこと、命も危なかったところでした。

C病院における緊急の人工血管置換術で、Aさんは下肢切断を免れました。しかし虚血の時間が長引いたことによる腓骨神経麻痺と、人工血管の劣化を防ぐために膝関節及び股関節の可動が制限されるという大きな後遺症を残しました。

下肢静脈瘤は、下肢の表面近くを通っている静脈が瘤のように膨れ上がる、あるいはクモの巣状または網目状に浮き上がる病気です。下肢の静脈には、血液の逆流を防止する静脈弁が存在しますが、この静脈弁の機能が低下し逆流する血液が多くなると、血液が溜まって血管が拡張します。このように拡張した血管が表面に太く浮き出たり、こぶのように盛り上がったりする状態が下肢静脈瘤です。主な症状は下肢の痛み、だるさ、むくみといったところで、命にかかわるような病気ではありません。

治療法としては、弾性ストッキングや包帯による圧迫という保存的な方法、静脈の中に硬化剤を入れて血管を塞いでしまう方法、静脈の分岐部を結紮して逆流を止める方法などがありますが、もっとも根本的な治療法は、本件で行われたようなストリッピング術です。静脈を一本引き抜くというと、わたしたち素人は、そんなことをしてほんとうに大丈夫なのだろうかと心配になりますが、ほかの静脈が健在であれば問題はないらしく、よく行われている手術のようです。指摘されている合併症も、麻酔に伴うものや、神経損傷といった外科的処置一般のものがほとんどで、とくに危険な手術だとは言われていませんし、間違って動脈を抜去してしまう危険性を指摘している文献はみたことがありません。

極めて珍しい事故だと思われますが、医療行為というのは、常にこのような危険を孕んでいるものだということは忘れてはいけないと思います。なお、C病院での血管造影では、大伏在静脈はほぼ正常であり、ストリッピング術自体の適応も疑問だったようです。

Aさんの自宅は古い日本家屋で、下肢の運動障害を抱えて生活できるような環境ではありませんでした。当事務所にご夫婦で相談に来られた時には、まだ入院中で、今後の生活を思って途方に暮れているという状況でした。

退院を可能にするために、家屋をバリアフリーに改造するための費用について、相手方に対して仮払い仮処分を申し立てました。医療過誤は、過失や因果関係の論点が難しく、損害賠償を請求するのは十分な調査を経てからというのが原則ですが、本件の場合、過失が明らかであり、家屋改造ができないことによって入院が長引き損害が拡大するという特殊性から、チャレンジしてみました。医療過誤で、仮払い仮処分を申し立てたのは、この事件だけです。

この手続で、900万円の仮払いを受け、Aさんは退院することができました。

最終的な解決額については、後遺障害等級5級相当を主張する患者側と、12級相当を主張するBクリニック側の開きが大きく、裁判になりました。原告本人尋問と、後遺症の治療にあたっている医師の尋問を経て裁判所が和解を勧告し、請求額の6割程度で和解が成立しました。