Aさんは76歳の男性です。

3年前にステージⅣの胃癌で手術を受けていたものの、予後は良好で、自立した生活を営んでいました。その後、定期的に受けていた検査で腹部に悪性リンパ腫が発見され、同時に僧帽弁閉鎖不全等の問題が指摘されました。息切れなどの症状はなく、ただ、軽度の心拡大と、500メートル以上歩いた際に出現する足背の浮腫があるだけでしたが、悪性リンパ腫の治療も順調で、5年生存率80%以上との評価を受けて、Aさんは、心臓の手術を受けることを決めました。

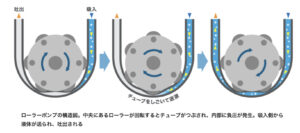

人工心肺下で僧帽弁形成、大動脈弁置換といった操作を終えた後、大動脈遮断を解除し、大動脈基部に挿入されたカニューレから心臓内の気泡除去のための吸引を開始しました。ところが、この吸引回路のチューブをローラーポンプに設置する際、逆方向に設置してしまっていたため、ローラーポンプの回転により、人工心肺装置の貯血槽内の空気が大動脈内に送り込まれるという事態が起きてしまいました。これに気づいた担当医は、ローラーを止め、手術台をヘッドダウンするとともに、上大静脈に向けて逆行性送血を行うことで動脈側からの空気の排除を試みましたが、時、既に遅く、大動脈から脳に送り込まれた空気は、脳血管内で空気塞栓を起こし、重篤な低酸素脳症が残りました。

空気塞栓は、循環器内の気泡によって引き起こされる血管の閉塞です。血管内に気泡が生じることによって、そこから末梢の血流が阻害され、それが脳血管であれば、その灌流域に脳梗塞が生じます。

例えば、スキューバダイビングの際に起こる潜水病の最も重篤な例は、水圧による変化で起こる空気塞栓です。しかし、それ以外、自然に起こることはほとんどありません。空気塞栓の圧倒的多数は、医原性です。中心静脈ライン等からの静脈の空気塞栓の報告が多いようです。

心臓手術で、左心室や上行大動脈に空気が入った場合には、本件のように脳動脈での空気塞栓となり、極めて重篤な結果を招きます。CASE03:先天性心疾患(単心房単心室)に対するフォンタン手術後、遷延性意識障害となり8年後に死亡した事例で問題になったのも、同様の空気塞栓でした。

Aさんにも、両上肢・両下肢機能障害、体幹機能障害、四肢痙攣、四肢拘縮、構音障害等の障害が残りました。一方、意識ははっきりしており、それだけに、ご本人及びご家族の苦痛ははかりしれないものがありました。

ベッド上で動けず、わたしたちには意味を理解できない発語で、病院に対する怨嗟と憤怒を訴えていたAさんの表情を、いまでも印象深く記憶しています。

この事件は、手術をおこなったB大学病院において、事故後まもなく公表されており、責任の所在は明らかでした。

しかし、事故から約半年後、Aさんが、直接的には胃癌の再発による癌性腹膜炎で死亡されたことにより、示談交渉は難航しました。

もともと、Aさんの胃癌はステージⅣであり、一般的には5年生存率は10%以下です。この数字だけからすれば、Aさんの死亡は、本件事故以前から存在したリスクが顕在化しただけで、本件事故との因果関係は否定されてしまいます。本件事故による損害は、死亡までの半年間、後遺症に苦しんだことに限定されてしまいます。

そのような事情で、B大学病院の当初の提示額は、遺族の請求額の2割にも満たないものでした。

もちろん、遺族としては納得のいくものではありません。本件事故前、ほかならぬこのB大学病院によって、Aさんの5年生存率は80%以上と評価されていました。だからこそ、Aさんはもっと健康に生きていたいと考えて心臓の手術を決断したのです。

また、本件事故後の重篤な後遺症によるストレスが、胃癌の再発に影響を及ぼしていないとは考えられません。遺族にしてみれば、Aさんは、本件事故によって死亡したものとしか思えないのです。

約1年間の交渉期間を経て、最終的には、当初の請求額の5割程度の金額で示談が成立しています。示談書には、以下のような条項が盛り込まれました。

B病院は、亡A氏及び遺族らに対し、あってはならぬ過ちにより、重大な結果を生じ、死に至るまでの間、亡A氏及びそれを見守る家族に甚大な苦痛をもたらしたことについて、心よりお詫びするとともに、二度と同じ過ちを繰り返すことのないよう、本件について院内に周知徹底し、重大な教訓として研鑽に努め、患者の安全の確保をめざしていくことを約束する。