Aさんは43歳の男性。奥さんと子ども3人を自宅において、単身赴任中でした。

デスクワーク中、突然に腰背部痛を発症したAさんは、上司の判断でB病院に救急搬送されました。救急搬送に付き添った後輩の話では、Aさんは顔面蒼白で、脂汗を流し、身の置き所がない様子で、休憩室のソファーに腰掛けたり、横になったりしていたそうです。

救急報告書によれば、収容時の血圧は167/145という高血圧でした。

搬入されたB病院で診察したC医師も、Aさんが痛みでじっとしていられない状態であったことを記録しています。ボルタレン座薬を挿肛してもその痛みは治まらず、ペンタジン注射でいくらか痛みが緩和したようですが、それでも、Aさんは相変わらずじっとしていることができず、立ったり座ったりしていた様子がカルテに記載されていました。

C医師は、痛みの原因として尿路結石を疑い、上腹部~骨盤の単純CT検査をオーダーしました。しかし、異常は見られませんでした。C医師は、Aさんに対して、痛みの原因は「急性腰痛症」である旨を告げたうえ、もし痛みが持続、繰り返すようなら、かかりつけの整形外科を受診するようにと勧め、Aさんに、「CTで大動脈解離など腹腔内の異常は認めない」との内容を含む紹介状を交付しました。

AさんはB病院からタクシーでかかりつけの整形外科に向かい、そこで鎮痛剤ノイトロピンの注射を受けた後に後輩と別れ、社宅に戻りました。

翌朝、Aさんは社宅で死亡している姿で発見されました。

司法解剖の結果、死因は胸腹部大動脈解離を原因とする心タンポナーデであることが分かりました。解離腔の入口は腹部大動脈にあり、そこを起点として、大動脈のほぼ全長にわたる解離が認められました。

急性発症の腰背部痛を診た場合、最も優先的に除外しなければならないのが、腹部大動脈破裂または切迫破裂と、大動脈解離です。

もちろん、最も頻度が高いのは整形外科的な原因による痛みであると思われますが、その鑑別にあたって重要なのは、体動によって痛みが増強するかどうか、姿勢によって痛みの程度が変わるかどうかです。整形外科的な痛みであれば、動きによって痛みが増強しますし、できるだけ痛みの少ない体位を保つために患者はじっとしているのが普通です。痛みのためにじっとしていられないとか、自ら立ったり座ったりすることは、整形外科的な痛みの場合には、極めて考えにくいことです。

次に問題になるのは、本件でも疑われた泌尿器科的な疾患です。C医師は、CVA(肋骨脊柱角)の叩打痛があったことから尿路結石を疑ったとのことでした。しかし、尿路結石に対する単純CTの診断能は高く、感度は94〜100%と報告されています。つまり、単純CTでその所見がみられなかったことによって、かなり高い確率で尿路結石は否定できたと考えられます。

そうであるならば、本件ではやはり大動脈疾患の可能性を考えるべきだったのではないでしょうか。腹部大動脈瘤が存在しないことは単純CTでもわかりますので、残る可能性は、大動脈解離です。そして、「大動脈解離を疑ったときには造影CTが必須」。これは、CASE14:6日間にわたって、腰痛、胸痛、腹痛、背部痛などを訴え続けた患者が病院で死亡、解剖によって大動脈解離の破裂が死因であることが判明した事例でも書いたとおりです。

本件で、造影CTさえ実施されていれば、大動脈解離を発見することができ、最悪の結果は避けられたはずです。

しかし、B病院は責任を争い、裁判になりました。

B病院の主張は、以下のようなものです。

・ 大動脈解離の痛みでは冷汗がみられるが、C医師診察時には冷汗が観察されていない。

・ 大動脈解離の痛みには鎮痛剤は効かないが、本件ではペンタジンで痛みが緩和した。

・ 大動脈解離で特徴的なのは痛みの移動であるところ、本件ではそれがなかった。

………だから、本件では大動脈解離を疑うことはできない。造影剤ショックの危険を冒してまで造影CTを行う必要はない。

確かに、痛みの移動は大動脈解離に特徴的な症状です。しかし、それがなければ大動脈解離が否定できるわけではありません。痛みの移動は、解離の進行によるわけですから、進行が止まっていれば、痛みの移動がみられなくても何の不思議もありません。

また、痛みが最も激しいのは、まさに解離が起こっている時です。Aさんも、救急搬送される前は激痛に脂汗を流していたことを後輩は記憶しています。それから時間が経てばいくらかなりと痛みが緩和するのが自然です。実際、救急車収容時の異常な高血圧も、時間の経過とともに正常に近づいています。ペンタジンが効かないはずだという医学的根拠はありませんし、痛みが緩和したのは単に時間の経過によるものだった可能性もあります。

仮に、直ちに造影CTを撮影するという判断に至らなくても、少なくとも、D−dimerによるスクリーニング検査は行うべきだったと考えられます。

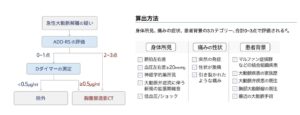

AHA/ACC(米国心臓協会/米国心臓病学会)のガイドラインは、2010年にADD−RS(大動脈解離検出リスクスコア)とD−dimerとを組み合わせた診断アルゴリズムを提唱しています。

ADD−RSが2点以上であれば造影CTを行うべきであり、0〜1点の場合には、D−dimerの測定結果で造影CTの必要性を判断するというものです。本件では、脈拍や血圧の左右差などの身体所見が調べられていませんが、痛みの性状だけからでも大動脈解離が疑われることは明らかで、このアルゴリズムに従えば、少なくともD−dimerによるスクリーニングの対象であったはずです。

本件では、病院側が自らの主張に沿う専門家の意見書を3通提出しましたが、大動脈解離に関する文献は、圧倒的に原告側の主張を支持していました。

病院側は、C医師及びその指導医であるD医師の尋問でも、造影CTを撮影しないことを正当化するすることができず、鑑定を申請しました。専門家の意見書を3通も提出していながら、さらに鑑定を申請せざるを得ない状況であったというところに、病院側の苦しい立場が端的に表れています。

残念ながら鑑定人の意見も病院よりのものでした。D−dimerについても、「有用性が報告されてはいるが、ガイドラインでも明確な推奨はない」として、「この段階で行わないことが瑕疵とはいえない」とコメントしています。確かに、本件当時(2016年)の、日本の「大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン」には、上記AHA/ACCガイドラインのアルゴリズムは、まだ紹介されていませんでした(2020年改訂版には紹介されています)。

それでも、裁判所が責任を前提とした和解案(3000万円)を提示し、病院側がこれを受け入れざるを得なかったのは、あらゆる文献が原告側の主張を支持していたこと、C医師も、D医師も、原告側の反対尋問に対し、論理的な説明ができなかったからだと思われます。

一方、原告側が、請求金額よりかなり低額な和解を受け入れざるを得なかったのは、文献及び尋問で圧倒しながらも、専門家の意見書を提出できなかったからです。病院側から意見書が3通提出され、さらに鑑定も病院よりという状況で、さすがに判決を求める勇気はありませんでした。

実は、もう少しで意見書作成に応じてもらえる段階に至った専門家もいたのですが、人間関係上の都合で、最終的には断られてしまいました。

医療界、特に心臓・大血管外科系は、非常に狭い世界です。その中で患者側が協力医を得ることは容易ではありません。匿名で協力してくれる医師はいても、顕名で意見書を作成してくれる医師に辿り着くには、かなり高い壁を越えなければなりません。

その壁の高さを、思い知らされた事件でした。