Aさんは44歳の男性です。

19歳の頃に、交通事故による脊髄損傷で対麻痺となり、43歳の時に、視床出血による左上肢麻痺が障害に加わりました。しかし、意識状態や知的能力にはまったく問題はありませんでした。

B病院に入院したのは、食欲不振によるものです。

担当医は、この食欲不振を視床出血の後遺症で嗅覚が変化したためと考え、栄養補給のために胃瘻を造設しました。

胃瘻造設の約10日後から、Aさんは左肩の痛みを訴えるようになりました。

造設から2ヶ月目に、胃瘻チューブが抜け、再挿入が行われました。再挿入されたチューブから栄養剤が投与されて約30分が経過した頃、Aさんは左肩の激痛を訴えました。これに対して、担当医は左肩のレントゲン撮影を行って異常なしと判断、鎮痛剤ボルタレンを挿肛しました。

ボルタレン挿肛後、Aさんの肩痛はいくらか軽減したとカルテにありますが、この日の深夜から翌日早朝にかけて、30分に一度程度の頻繁なナースコールが記録されています。実際には、激痛が継続していたものと思われます。

翌日午前10時30分のナースコール時には、Aさんは、顔色不良、口唇不良、倦怠感あり、末梢冷感あり、収縮期血圧60㎜Hg、脈拍数140回/分という状態になっていました。血液検査ではCRP16という強い炎症反応が示され、腹部CTでは腹腔内にフリーエアが認められました。

午後4時頃から、胃穿孔疑い、腹膜炎との診断で開腹手術が開始されました。開腹所見では胃後壁に7㎜程度の穿孔が認められ、腹腔内には多量の混濁した腹水が貯留していました。

手術中、Aさんは心肺停止となりました。蘇生措置によってまもなく自己心拍が再開しましたが、術後も意識は戻らず、植物状態になってしまいました。

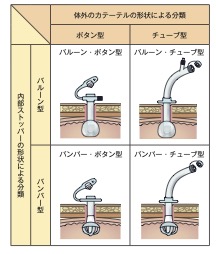

胃瘻は、胃内固定板の形状により、バンパー型とバルーン型に分かれ、さらに栄養投与のためのチューブが常に接続されているか、投与時のみ接続するかによってチューブ型とボタン型に分かれます。当初、Aさんに造設されたのは、バルーン・チューブ型であり、チューブの先端がバルーンから5㎜程度突出するタイプでした。経過中、胃瘻チューブが交換され、その際、B病院の在庫の関係で、チューブの先端が15㎜突出するタイプに変わっています。

胃瘻造設後の合併症として、胃瘻チューブ先端部が胃壁を機械的に圧迫することによる胃潰瘍が指摘されており、症例報告も多数存在します。胃潰瘍の発生頻度は、胃内固定板からどれほどチューブが突出しているかに左右され、突出が5㎜以上の場合と5㎜未満の場合の胃潰瘍発生頻度を比較して、前者の方が有意に高いことを指摘する報告もあります。

このような胃潰瘍が生じれば、普通の患者は腹痛を訴えます。しかし、Aさんは交通事故の後遺症で第4〜5胸髄以下の麻痺がありました。

第7胸髄以上の脊髄損傷患者では、内臓病変からの刺激は腹部には投影されず、知覚麻痺のない皮膚知覚部に関連痛として出現することが知られています。胃穿孔が生じた場合、肩甲間部及び肩峰部への激痛を生ずるとされており、この痛みは、脊髄損傷患者の急性腹症において、大きな診断的価値があります。

Aさんの胃穿孔は、胃瘻カテーテル先端部による圧迫壊死によって起こったものです。最終的に穿孔を生じたのは、急変前日の再挿入の際だと思われますが、左肩疼痛の経過からは、かなり以前から、カテーテル先端部による胃壁の圧迫が続いていたと思われます。

胃瘻造設後まもなく発生した左肩の疼痛から、腹部の病変を疑って内視鏡検査をしていれば、胃壁圧迫による潰瘍を発見し、カテーテルを、胃壁を圧迫しないタイプに変更する、抗潰瘍剤を投与するといった対策が可能だったのではないかと思われます。

さらに、再挿入後の左肩の激痛に対するB病院の対応は的外れとしかいいようがありません。Aさんが脊髄損傷患者であり、痛みの出方が健常人と異なることを、担当医はまったく分かっていなかったようです。

本件では、もともとベッド上生活の脊損患者が植物状態になった場合の慰謝料算定のありかたが大きな争点となりましたが、最終的には訴訟上の和解で解決しています。

なお、この損害論については、OPCA(脊髄小脳変性症)の患者が医療事故によって植物状態になってしまった事例についての、東京地裁平成18年4月20日判決(判例タイムズ第122号)及びその控訴審である東京高裁平成18年11月22日判決(公刊物未搭載)の判示が非常に参考になりました。