Aさんは、出生後すぐにチアノーゼが出現したため、B病院に救急搬送され、そこで極型ファロ−四徴症と診断されました。

ファロー四徴症は、肺動脈狭窄・心室中隔欠損・大動脈騎乗・右心室肥大という4つの徴候を有する先天性心奇形です。肺動脈の根元が狭窄しているため、右心に戻ってきた静脈血が、肺動脈に流れにくく、心室中隔の欠損孔から左心室に流れ込み、大動脈から全身に送られるため、全身への酸素供給量が不足しチアノーゼをきたします。case33:大型心室中隔欠損症の3歳女児が、フォンタン手術後3日めに容態が急変、低酸素脳症となり、四肢麻痺、精神発達遅滞等の後遺症を残した事例は、左心室から右心室への血流(左−右シャント)が生じていた症例でしたが、ファロー四徴症の場合には、心室中隔に欠損があることは同じでも、肺動脈狭窄を合併しているため、逆に、右心室から左心室への血流(右−左シャント)が生じることになります。

その中でも、肺動脈弁が完全に閉鎖しているものを、極型ファロ−四徴症といいます。

肺動脈弁が完全に閉鎖しているため、右心房から肺動脈への血流はありません。肺動脈への血流は、動脈管に依存しています。動脈管は、大動脈と肺動脈を繋ぐ血管で、胎生期の循環では重要な役割を果たしますが、分娩後、呼吸が開始されて血液の酸素飽和度が上昇すると自然に収縮し、数週間以内に閉鎖するものです。しかし、極型ファロー四徴症の場合、動脈管が閉鎖してしまっては生きていけないので、その閉鎖を防ぐための薬剤(プロスタグランディン製剤)を点滴しながら、手術の時期を探ることになります。

Aさんの場合、生後約1ヶ月で右BTシャント(左心室から大動脈を通して鎖骨下動脈に流れた血流を肺動脈に戻す手術)、生後約3ヶ月で左BTシャントという、いわば姑息的手術を行うことで、チアノーゼは解消しました。

そして、1歳に達し、体重も8㎏程度になったところで、根治術としての心室中隔欠損閉鎖術+右室流路形成術を行うことになりました。

手術終了時のAさんの意識状態は、あまり明らかではありません。B病院によれば、麻酔から覚醒したことを確認した上で、不穏による循環の破綻を避けるためにセデーションを施したとのことですが、術後8日を経て、セデーションを中止しても、Aさんの意識障害は続き、術後16日目の頭部CTで、多発性脳梗塞の所見が確認されました。

Aさんの意識状態は、その後、徐々に改善しましたが、痙性四肢麻痺の後遺症が残り、身体障害者1級に認定されています。

麻酔記録には、「air bubble in Ao(+)」(大動脈中に空気の泡あり)との記載が残されてました。その同時刻頃に、「pupils moderately dilatation」(瞳孔中等度散大)と記録され、そこから引かれた→の先には「cooling」(冷却)、「brain surface cooling」(脳表面冷却)との文字があります。また、執刀医の作成した手術記録にも、「IVS(下大静脈)脱血不良にてflow50%/total時にIVSを操作、air emboli(空気塞栓)を生じる」との記載がありました。さらに、執刀医の説明によれば、この頃、Aさんには徐脈とST上昇という心電図変化が現れています。

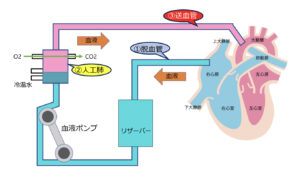

本件のような心臓手術を行うには、術中に心臓を止めなければなりません。その間、組織や臓器に酸素を供給するために、大静脈から静脈血を脱血し、人工肺で酸素化してそれを大動脈に送血する体外循環を行う必要があります。

脱血方法にはいくつかの種類がありますが、本件で採用されたのは、患者の体(脱血管挿入部)と、貯血槽(リザーバー)の落差を利用する方法でした。これは最も自然な脱血方法なのですが、脱血管に空気が混入するとエア・ブロックという現象が生じ、脱血できなくなってしまいます。

一方、リザーバーからはポンプによって血液が送血管へ、そして大動脈へと強制的に送られていきます。脱血不良のままポンプが回り続けると、リザーバーの血液の水位が下がり、送血管に空気が送られてしまいます。そしてそれが大動脈に入れば、一部は冠動脈に入ってST上昇という心電図変化をもたらす可能性がありますが、その大部分は脳動脈に流入して空気塞栓を起こすことになります。

空気塞栓については、CASE46:心臓手術後、心臓内から気泡を除去するための吸引において、チューブの設置方向を誤り、空気塞栓による重篤な低酸素脳症を発生させた事例で説明していますので、ご参照ください。

本件では、最初に脱血不良となった際の操作で、脱血管内に空気が混入してエア・ブロックを生じ、その結果として大量の空気が送血管から大動脈に送り込まれたのではないか。

日本有数の小児心臓外科医の協力を得て、カルテと相手方執刀医の説明を分析したわたしたちは、そういう結論に辿り着きました。

病院側はこれを真っ向から否定しました。

確かに脱血管の操作で空気が混入した事実はあり、手術記録の「air emboli(空気塞栓)を生じる」との記載はその意味である。しかし、すぐにそれに気づいて人工心肺を止めたので、リザーバーの空気が大動脈に入った事実はない。Aさんの脳障害は、術後に生じたDICによって微小血栓が脳動脈を閉塞したものであり、予測困難、回避困難なものであった。

これが病院側の主張です。

しかし、この病院の主張通りの事実経過であれば、麻酔記録に記録された「air bubble in Ao(+)」(大動脈中に空気の泡あり)という事態は起こらないはずです。また、なぜそれと時を同じくしてST上昇という心電図変化がみられたのか、なぜ瞳孔が中程度散大し、脳表面冷却という措置が講じられたのかも説明がつきません。

被告B病院は、Aさんの脳障害の原因について鑑定を申請しました。裁判所は、これは医学的知見の問題ではなく事実認定の問題であるから鑑定になじまないという原告側の反対意見を押し切って鑑定を採用しました。

5名の鑑定人候補者から断られた末に、ようやく決まった鑑定人の鑑定意見は、「DICによる微小血栓が多発脳梗塞の原因であるという被告の見解を完全に否定することはできない」、「しかしそのような場合に、腎障害が起こらず脳障害のみが起こるということがほんとうにあるのだろうか」、「空気塞栓による脳梗塞という原告の見解は、症状・経過を矛盾なく説明できる」、「しかし被告のいう経過が事実であるとした場合、重篤な脳障害が起こるほどの空気塞栓が起こったとは思えない」というなんとも微妙なものでした。

おそらく、「被告のいう経過が事実であるとした場合」という限定がこの鑑定意見のミソであり、鑑定人からみても、被告のスタッフが事実をありのまま述べているとは信じられなかったのだと思います。この鑑定書は、医療事故情報センターの鑑定書集21巻に収録されています。

以上のような微妙な鑑定意見に基づき、本件では請求額の約4割程度の金額で、訴訟上の和解が成立しています。