82歳のAさんは、自宅で脳出血を起こし、救急車でB病院に搬入されました。

脳出血からの回復は順調に思われましたが、入院12日目の朝に気分不良の訴えがあり、胸部X線で肺うっ血の所見がみられました。嘔気、気分不良の訴えは終日続き、夜8時頃には呼気時の喘鳴と150回/分の頻脈がみられました。

診察した脳神経外科のC医師は、腹部エコー及び血液検査、尿検査の結果から、Aさんを腎盂腎炎と診断し、頻脈及び肺うっ血は腎盂腎炎による心不全の増悪と診断して、感染症治療のための抗生剤と心拍数コントロールのためのジゴキシンを投与しました。

翌朝も、Aさんの気分不良の訴えは続き、午前中に行われた血液検査では、CK2553、CKーMB252という異常値がみられました。夕方になって実施された12誘導心電図ではⅡ、Ⅲ、aVF誘導でのST上昇が、心エコー検査では駆出率の低下や下壁から後壁にかけての壁運動低下などがみられました。

午後7時半頃、循環器科のD医師の判断で、急性心筋梗塞として緊急PCI(経皮的冠動脈形成術)が行われました。その結果、冠動脈から数個の赤色血栓を吸引し、血行が再建されています。

その後しばらくAさんの状態は安定していましたが、血行再建から9日目、12誘導心電図で、再び、Ⅱ、Ⅲ、aVFでのST上昇がみられました。再度の心筋梗塞を疑っての心臓カテーテル検査中、心破裂が発生し、その日のうちにAさんは死亡しました。

死亡診断書では、直接死因は心破裂(発症から死亡まで5時間58分)、その原因は急性心筋梗塞(発症から死亡まで10日)とされています。

心筋を栄養している冠動脈が閉塞し、心筋が虚血に陥って壊死した状態を心筋梗塞といいます。典型的な症状は締めつけられるような胸部痛ですが、高齢者、糖尿病患者、女性の患者では非典型的な症状を訴えることが多く、さらに高齢者では、心筋虚血の症状として息切れを訴えることがあり、全身倦怠感、食欲不振や意識レベルの低下などが唯一の症状のこともあります。

心筋梗塞の診断においては、心筋壊死を示す生化学マーカーの一過性上昇が不可欠だとされています。CK(クレアチニンキナーゼ)は最も一般的な心筋壊死のマーカーであり、そのアイソザイムであるCK−MBは、心筋特異性の非常に高いマーカーです。本件のCK2553、CKーMB252という数値はいずれも正常値を遙かに超えています。検査結果報告にも、H(高値)ではなく、P(パニック値)と表示されていました。

また、十二誘導心電図は、特にST上昇型心筋梗塞において、最も簡便で有用性の高い検査です。本件でみられたⅡ、Ⅲ、aVFでのST上昇は、下壁ないし右室の貫壁性梗塞を示唆する所見とされます。

心破裂とは、心臓の壁に亀裂が入り、血液が流出する状態です。外傷性のものもありますが、心筋梗塞によって壊死した心壁が破綻することによって起こることが多いようです。

発生時期には、心筋梗塞発症後24時間以内の急性期と発症後3~5日の2つのピークがあり、心破裂を防ぐために最も重要なのは、心筋梗塞発症後早期の血行再建とされています。

本件では、本来であれば、うっ血性心不全と診断した段階で、その原因を腎盂腎炎と決めつけずに、十二誘導心電図等、心筋梗塞を疑った検査が行われるべきだったと考えられます。

また、少なくとも、CK2553、CKーMB252という異常値がみられた段階では、緊急に十二誘導心電図、心エコー検査を実施し、心筋梗塞の診断をつけて血行再建が行われるべきでした。

このような遺族側の主張に対し、B病院は責任を争いました。C医師はこの日の午後2時頃まで他の患者の脳外科手術に携わっていたので、AさんのCK2553、CKーMB252という異常値を認識したのがそれ以降になったのはやむを得ない、C医師がコンサルトした循環器科のD医師は午後4時過ぎまで他の患者のカテーテル検査に携わっていたため、Aさんへの対応がそれ以降になったのはやむを得ないというのがB病院の主張です。

しかし、Aさんは、C医師やD医師の個人病院に入院していたわけではありません。600床以上の病床を有する、この地域有数の総合病院に入院していたのです。仮に、Aさんが自宅で気分不良を訴えてB病院に救急搬送され、胸部X線で肺うっ血、血液検査でCK2553、CKーMB252という異常値が示されたら、緊急に心筋梗塞を疑った診療が開始されたのではないでしょうか。

入院中、原疾患とは別の急性疾患が発症し、それへの対応が遅れて不幸な結果となるという事件は珍しくありません。そこには、入院中であればこそ診療が遅れるというパラドックスがあります。

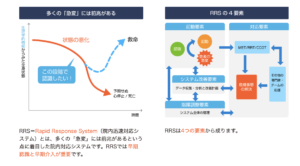

このような事態を回避するため、RRS(院内救急対応システム:Rspid Response System)を導入している医療機関が増えていると聞いています。

この事件も、B病院がRRSを導入しており、それが適切に運用されていれば回避できた事件であったかもしれません。

この事件は、B病院の過失を前提としつつ、過失と心破裂との因果関係(結果回避可能性)を全面的には認めがたいという裁判所の和解所見に従って、和解で解決しました。