Aさんは73歳の男性で、現役のタクシー運転手でした。

4年前に地域のB総合病院でC型肝炎と診断され、近所のCクリニックにそのフォローのために通院していました。診療内容は、強力ミノファーゲン投与による肝庇護療法と、1〜2ヶ月に一度の肝機能検査、年1〜2回の腫瘍マーカー(AFP)と腹部エコーです。

ある日、患者は右季肋部の激しい痛みを訴えて、Cクリニックを受診、そこからB総合病院を紹介されました。B総合病院での診断は、肝細胞癌の破裂。癌の大きさは約13センチに達していました。

既に積極的な治療方法はなく、Aさんはその4か月後に死亡しました。

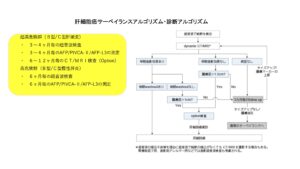

日本肝臓学会「肝癌診療ガイドライン」のサーベイランスアルゴリズムによれば、B型肝炎、C型肝炎、肝硬変(非ウイルス性)のいずれかがあれば、高危険群として、6ヶ月毎の超音波検査、6ヶ月毎の腫瘍マーカー検査(AFP/PIVCA−Ⅱ/AFP−L)が推奨されています。B型肝硬変あるいはC型肝硬変がある場合、超高危険群として、3〜4ヶ月毎の超音波検査、3〜4ヶ月毎の腫瘍マーカー、6〜12ヶ月毎のCT/MRI検査が推奨されます。

本件の患者は高危険群であり、一応、推奨されるサーベイランスが実施されていたようにもみえます。その結果は、いずれも肝細胞癌を疑わせるものではありませんでした。

患者は、13センチの肝細胞癌が発見される約1ヶ月前にも、Bクリニックで腹部エコー検査をしているのです。

そのエコーで、この癌は診断できなかったのでしょうか。

エコー検査は、CTやMRIと違って、その診断能は検査者の能力によって大きく左右されると言われています。第三者的な立場から、後に残された画像を検証するのも難しいようです。

Bクリニックでは、エコー検査の度に画像を数枚カルテに残していました。A病院で肝細胞癌を発見した医師に、Bクリニックのカルテに残された画像を見てもらったところ、その画像では肝細胞癌があっても発見できないとのことでした。

常識的に考えれば、13㎝で発見された肝細胞癌が、1ヶ月前のエコーに影も形もないということはあり得ません。肝細胞癌のダブリングタイム(容積が2倍になるまでの期間)については、平均100日程度とする研究が多く、これに従えば、1ヶ月前どころか、半年前でも1年前でも、エコーで十分診断可能な大きさの肝細胞癌だったと考えられます。

Cクリニックに話を聴きにいったところ、その医師は

エコーをしっかり見ていたら早い段階で発見できていたと思う。

AFPの値が正常なので、楽観していた。

と率直に説明してくれました。

AFPという腫瘍マーカーの診断能は、文献によって異なりますが、感度60%、特異度7〜80%という数字が挙げられていることが多いようです。つまり、肝細胞癌でも40%程度は陰性になるということです。これにPIVCA−Ⅱを併用すると感度は上がるようですが、いずれにせよ、腫瘍マーカーのみのスクリーニングには限界があります。だからこそ、サーベイランスアルゴリズムではエコー検査が求められているわけです。

しかし、Cクリニックの医師は、そのようには考えていなかったようです。「エコーで丹念に見れば発見できたと思うが、AFPの値が上昇していない患者にそのような丹念なエコー検査はしない」ということでした。痛くて横になれないほどの季肋部痛を訴えて患者が受診した際も、肝細胞癌のことはまったく頭に浮かばなかったそうです。

このような考え方であれば、むしろエコー検査はしない方がいいのではないか、と思ってしまいます。医師が、丹念に診てくれているのかどうか、患者には分かりません。お腹にゼリーを塗って、エコーのプローブを当てられれば、きちんと検査をしてくれているのだ、癌があれば発見してくれるはずだと信頼するのが普通です。誰も、あそこではちょっと不安だから他の病院でCTを撮ってもらおうなどとは思わないはずです。

この事件は、Cクリニックの責任を前提として、提訴前の示談が成立しています。

がんの診断の遅れは、医療相談の中でも最も多い類型の一つです。解決事例としては、以下のものも挙げていますので、ご参照ください。

CASE20:胸部CTのスリガラス様陰影をCOP(特発性器質化肺炎)疑いとして経過観察した結果、ステージⅡAの段階で肺癌と診断され、より早期に診断された場合との5年生存率の差が問題になった事例

CASE51:COPD患者の胸部X線にみられた腫瘍様陰影を血管陰影と判断し、それ以上の精査を行わなかったところ、10ヶ月後に頭蓋骨への転移を契機としてステージⅣの肺癌が発見された事例