Aさんは、92歳の女性です。起居移動、食事、排泄、更衣といった基本的な日常生活は自立、入浴のみ一部介助が必要な状況(要介護1)で、一人暮らしをしていました。

ある日、自宅のトイレで転倒して頭を打ったことから、B病院に入院、頭部CTで異常はなかったものの、胸部CTで肺にうっ血がみられました。

入院当日から、B病院では、Aさんにビーフリードの点滴を行っています。

入院後4日目に、酸素飽和度が80%台に低下しました。入院時に588.6pg/mlであったBPNが、この4日目には949.6pg/mlに上昇、また、7.3g/dlであったHbが5.8g/dlまで低下していました。これに対してB病院は、酸素投与を開始するとともに、心不全の治療として内服での利尿剤投与を開始しています。

6日目に、濃厚赤血球(MAP)280㎖の投与が行われました。輸血開始後から、Aさんは「しんどい」と訴えはじめ、その夜の看護記録には、「喘鳴あり」、「呼吸苦あり」との観察が記載されています。

翌7日目の早朝には、酸素飽和度は65〜70%にまで低下しており、血ガス分析での酸素分圧も48.1と明らかな呼吸不全を呈していました。前日の輸血前には1477.7pg/mlであったBNPは、3538.7pg/mlまで上昇しています。

Aさんはこの日の午後8時頃に死亡しました。B病院の主治医が作成した死亡診断書の直接死因は「衰弱死(2日)」、その原因は「心不全・呼吸不全(7日)」、さらにその原因は「消化管出血(高度による)?」と記載されていました。

主治医の考えは、Aさんの死亡は、消化管出血で貧血が進み、貧血の影響で心不全が悪化した結果だというものです。Aさんに、血便や黒色便は一度も観察されていません。確かに入院4日目の便潜血反応が+ではありましたが、その程度の出血で生命に影響があるものでしょうか。また、濃厚赤血球投与後のHbは8.1g/dlに改善していました。

Aさんの死亡の経緯からみて、最も疑われるのは、輸血関連循環過負荷(TACO)という病態ではないかと思われます。

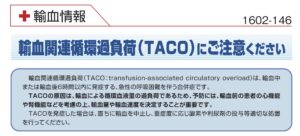

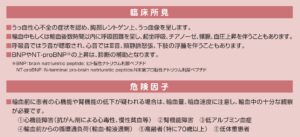

日本赤十字社の輸血情報によれば、「輸血関連循環過負荷(TACO:tansfusion-associated circulatony)」とは、輸血中または輸血後6時間以内に発症する、急性の呼吸困難を伴う合併症です。Aさんが、「しんどい」と言い始めたのは、まさしく輸血中のことであり、輸血後に計測された酸素飽和度は、輸血前に比較して大幅に低下していました。

TACOを予防するためには、輸血前に、患者の心機能や腎機能などを考慮の上、輸血量や輸血時間を決定することが重要です。危険因子としては、①心機能障害、②腎機能障害、③輸血前からの循環過負荷、⑤高齢者(特に70歳以上)、⑥低アルブミン血症が挙げられています。

Aさんは、92歳という高齢でした。B病院では体重が測定されていませんが、遺族によれば30kg程度ではなかったかとのこと。入院時のアルブミン値は2.0g/dlという低値でした。

これだけでも危険因子がてんこ盛りですが、なにより重要なのは、入院時の胸部CTでうっ血性心不全がみられていたことであり、その後、6日間にわたって、うっ血性心不全に禁忌とされるビーフリードの輸液が続けられていることです。

ビーフリードの添付文書によれば、うっ血性心不全患者には禁忌であり、その理由は、「循環血液量の増加により心不全が悪化するおそれがある」からとされています。正確には、細胞外液の増加が問題ではないかと思うのですが、いずれにせよ、もともとうっ血性心不全のあったAさんは、ビーフリードの点滴により、「輸血前からの循環過負荷」の状態にあったものと考えられます。

上記①〜⑥の危険因子のうち、②腎機能障害を除く5つが、Aさんには揃っていました。

そのAさんに対し、B病院は、280mlのMAPを62分で投与しています。

MAPに関する日本赤十字社の医薬品情報では、「輸血開始から最初の10~15分間は1分間に1㎖程度で輸血する。その後は1分間に5㎖程度で輸血する」とされています。これに従えば、280㎖の標準的な投与時間は、64〜68分となり、本件はそれよりもわずかに速いという程度です。しかし、それは危険因子がない場合の輸血速度です。

Aさんのように危険因子だらけの場合に、どの程度の速度であれば安全なのかについては、よく分かりません。文献的には、「1時間あたり1㎖/㎏(体重)を超えない速度」というものがあり、これだと体重30kg程度のAさんに280㎖の輸血をするには9時間以上が必要であるということになります。いずれにせよ、B病院での輸血速度は、Aさんにとって速すぎたことは間違いないでしょう。

輸血速度についてどのような指示をしましたか、というわたしの質問に対し、主治医は、特段の指示をしていないことを認めました。TACOに関して日本赤十字社の発している危険性情報を、主治医はまったく認識していませんでした。

質問に答える主治医の態度は、極めて傲慢不遜なものでしたが、B病院は、遺族の損害賠償請求に対して責任を認め、訴訟前の示談が成立しています。