Aさん(男性)は、B大学病院でステージⅢの喉頭癌(声門上癌)と診断され、放射線+化学療法後、頚部リンパ節郭清術を受けました。喉頭癌に対する治療は約半年で終了し、その後は半年に1回の通院で経過観察がなされていました。再発の徴候はなく、経過は順調でした。

ところが約4年後、患者は、物が呑み込みにくいという症状に悩まされるようになりました。上部消化管内視鏡検査が実施され、Ⅲ期の食道癌が発見されました。報告書には「病変は管腔の約3分の2を占め、長径約4㎝にわたり著明な狭窄を認めます。…3年前に指摘されている既知の病変と思われます」と記載されています。

Aさんにも、家族にとっても、この食道癌の存在は晴天の霹靂だったのですが、さて、「既知の病変」とはどういうことでしょう。

実は、この患者に喉頭癌が発見された当時にも、重複癌の有無を調べるために上部消化管内視鏡検査がなされていました。その報告書には、0Ⅱcの食道癌がみられこと、採取した標本を病理組織検査に出したことが記載されています。その病理組織検査の結果、扁平上皮癌であることが確認され、病理組織検査を依頼した内視鏡医に報告されています。

前掲の報告書には「3年前に指摘されている既知の病変」とありましたが、実は4年前のことでした。

当時の主治医(耳鼻咽喉科)は、自分の許に届いた内視鏡検査報告まではチェックしていたものの、その後、何のフォローもしませんでした。

その結果、主治医は、数日後に出た病理組織検査の結果を知らないまま、喉頭癌治療後の経過観察を行っていたのです。

Aさんは、食道癌発見から約半年後、転院先のホスピスで亡くなりました。

この事件については、患者の存命中に、病院側が事故の発生と、それによって明らかになった問題点及びその対応策を公表しています。

それによれば、患者の情報を主治医一人のみが把握するという体制が問題であり、今後は、複数の医師及び看護師も含めたチームとして診療し、複数の医療者によるチェックを行うとしています。また、病理検査報告書が、依頼した医師にしか届かないというシステムのため、本件では内視鏡医までにしか届いていなかったという問題点も指摘し、その点についてもシステムを改良するとしています。

このように、自ら問題点を検討し、対応策を構築する病院側の対応は高く評価されるべきものですし、現在はこの対応策にしたがってシステムが改善されていることを願いたいと思います。しかし、自分の患者に0Ⅱcの食道癌がみられたとの内視鏡検査報告書を読んだ主治医が、なぜそれをフォローしようという気にならなかったのかという疑問は拭えません。仮に病理検査で診断が確定していなくても、内視鏡的に食道癌らしき病変がそこにあるわけですから。

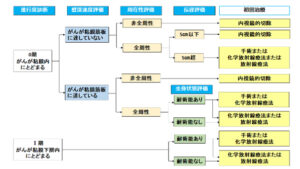

主治医が食道癌の存在をきちんと把握していれば、喉頭癌に対する治療が一段落した段階で、再度、内視鏡検査などをおこなって食道癌の状態を再評価し、治療が開始されたはずです。

早期の食道癌の治療成績は良好で、Stage0期のがんの5年生存率は90%前後です。ステージ0Ⅱcというのは、「表面陥凹型」というタイプで、これはあくまでも内視鏡的な診断であり、正確なステージ評価の基準となる壁深達度は分からないのですが、早期発見、早期治療により良好な予後が期待できたことは間違いないのではないでしょうか。

示談交渉では、病院側は、実際に食道癌の治療が開始できるのは、よりステージの進んでいる喉頭癌の治療が一段落してからであり、その時点では食道癌のステージもさらに進んでいた可能性があるなどと主張して損害額を争う姿勢を見せましたが、最終的には、一般的な死亡慰謝料程度の示談で解決しています。

なお、2025年2月19日には、長崎文化放送が「早期食道がんを発見も約3年半無治療のまま放置…長崎大学病院が医療事故」と報じています。長崎大学は、咽頭癌の治療をしていた耳鼻科と、食道癌を治療すべき消化器内科の連携、情報管理のありかたが問題であったとしており、本件とほぼ同種事案であると思われます。

医療事故情報を広く共有することの重要性を、改めて感じます。