Aさん(40歳・女性)は、6年前にくも膜下出血を起こし、B病院で小脳部分切除術を受けた上、水頭症の予防として、VPシャント(脳室-腹腔短絡術)の造設を受けました。いくらかの手足の麻痺は残りましたが、リハビリ後の経過は順調で、職場にも復帰することができました。

ある日、歩行に違和感を覚えたAさんは、B病院を受診しました。

腹部X線撮影の結果、VPシャントの腹側チューブがコネクターから外れ、腹腔内に落ち込んでいることが分かりました。頭部CTでは脳室のわずかな拡大がみられました。主治医であるC医師は、Aさんに、シャント機能不全であり、再建の必要があると説明して、翌日の入院を指示しました。

脳脊髄液は、脳室内の脈絡叢で産生され、側脳室→第三脳室→第四脳室を通って、頭蓋内・脊髄腔内くも膜下腔へと流れ、吸収されます。くも膜下出血が起こると、このくも膜下腔における脳脊髄液の吸収が障害され、頭蓋内の脳脊髄液が過剰になって水頭症を来すことがあります(続発性水頭症)。症状としては、認知機能の低下や歩行障害が中心で、尿失禁を認める場合があります。

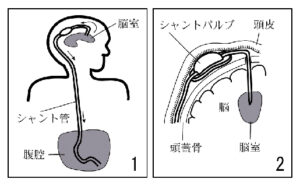

この続発性水頭症を予防するために、過剰になった脳脊髄液を、脳室内から腹腔へと排出するのが、VPシャントです。下図1がVPシャント全体像、下図2がシャントバルブと腹側チューブ、脳室側チューブの関係を示した図です。シャントバルブから左下方向に伸びているのが腹側チューブです。

このシャントが機能不全を起こすと、当然、続発性水頭症のリスクが再燃するわけですから、なんらかの処置が必要であることは間違いありません。

翌日、入院。その次の日にシャント再建術が実施されました。

C医師は、腹側チューブのみ交換するつもりで、脳室側チューブを動かさずに、皮下に埋設したシャントバルブを抜去しようとしたとのことですが、シャントバルブが皮下組織に癒着してなかなか抜去できず、気付いた時には、脳室側チューブが約4.5㎝にわたって抜け出していました。

これにより、脳室側チューブに絡みついていた脈絡叢が牽引されて損傷し、脳室内出血が生じました。

C医師は、シャント再建を断念し、脳室ドレナージを挿入して手術を終了しました。

Aさんには、この脳室内出血の後遺症として深刻な高次脳機能障害が生じ、せっかく復帰した職場も辞めざるを得ませんでした。

脳室側チューブ抜去時に、チューブ内に入り込んだ脈絡叢組織が断裂して脳室内出血が起こったという報告は多数存在し、脳外科医として、最も注意を払わなければならないポイントの一つであると言われています。

C医師としては、脳室側チューブを抜去するつもりはなく、動かないように気をつけていたというのですが、気付いたときには4.5㎝抜け出していたというのですから、それでは、気をつけていたとは言えません。

実は、B病院も損害保険会社も示談に応ずるつもりだったようです。しかし、C医師が、断固として責任を認めなかったため、結局、Aさんは裁判に踏み切らざるを得ませんでした。

裁判では、C医師の尋問の後、裁判所から和解が勧告されましたが、やはりC医師が頑なに責任を認めなかったため、鑑定となりました。

鑑定結果は、全面的にAさん側の主張を認めるものでした。

シャント機能不全に対する措置を検討するにあたっては、その機能不全の原因と部位を特定する必要があります。本件でも、腹側チューブの脱落があったからといって、それのみが原因であったと決めつけずに、脳室側チューブが閉塞していないかどうかを確認する必要がありました。本件では、実際には脈絡叢組織がチューブに入り込んだことによって脳室側チューブも閉塞していたわけですが、事前にシャント造影を行って脳室側チューブの閉塞を確認していれば、その抜去により脈絡叢を損傷する可能性が高いと判断することができます。その場合、脳室側チューブに少しでも抵抗があれば、それには手をつけず、シャントバルブも含めて、新たなVPシャントシステムを設置すべきだったというのが鑑定意見でした。

この鑑定書は、医療事故情報センターの鑑定書集21巻に収録されています。

この鑑定結果を踏まえて、再び裁判所からの和解勧告が行われ、Aさんの請求額にかなり近い金額での和解が成立しました。

わたしが経験した鑑定中、もっとも明快な鑑定意見でした。