Aさん(28歳・男性)は、左側頭部の頭痛を訴えて近所の脳外科病院を受診、CTを撮影したところ、動脈瘤があるとのことで、B大学病院を紹介されました。

B病院での精密検査の結果、左中大脳動脈(MCA)の水平部分(M1)と反転部分(M2)の分岐部に直径18~20㎜の脳動脈瘤があり、M2(上行枝及び下行枝)が2本とも動脈瘤から直接分岐していることが分かりました。

未破裂脳動脈瘤の破裂予防として最もポピュラーなのは、脳動脈瘤の根元をクリップで締めて瘤内への血流を遮断し、瘤壁を破ってしまうという手術(ネッククリッピング術)です。しかし、Aさんの動脈瘤からM2が分岐していますので、ネッククリッピング術を行うと、M2への血流が遮断されて、左中大脳動脈の灌流域全体が脳梗塞になってしまいます。

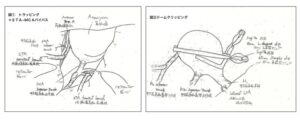

そこでB病院が予定したのは、トラッピング+STA-MCAバイパスという手術方法でした。トラッピングというのは、脳動脈瘤の中枢側と末梢側の双方をクリップで閉塞させることを意味します。この処置で、クリップより末梢には血流がなくなってしまいますが、そこに、本来は頭皮を灌流する血管である浅側頭動脈(STA)の分枝を頭蓋内に引き込んで繋ぐことで、血流を確保するというのが、このトラッピング+STA–MCAバイパス術です。

しかし、この手術は難航しました。執刀医であるC医師が確保したSTA前枝は短すぎて予定したM2上行枝の吻合部位に届きませんでした。吻合部位を末梢のM4に変更してなんとか繋ぎ、試験的にトラッピングした上で、血管造影をしてみたところ、STA前枝からの血流は認められませんでした。結局、C医師らはこの術式を断念し、トラッピングを解除して、動脈瘤のドーム部分にクリップをかけて、手術を終了しました。

予定どおりならば6〜7時間で終わるはずの手術でしたが、実際には17時間かかりました。

下の①が、当初予定されていたトラッピング+STA-MCAバイパスの図であり、②が最終的に採用されたドームクリッピングの図です。

手術の翌日から、Aさんには運動性失語及び片麻痺がみられました。この日に撮影された頭部CT及びMRIで左脳の一部に脳梗塞が認められ、その部位から、手術によりラテラルLSA(中大脳動脈のM1から分岐する穿通枝)が損傷したものと診断されました。

これに対して、ラジカット及びグリセオールによる治療が開始され、術後1週間でスムーズな会話が可能になるなど、いったんは順調な回復がみられました。

ところが、術後12日目の頭部CTで、新たな低吸収域がみられ、Aさんの容態は急激に悪化していきました。この新たな脳梗塞は、左中大脳動脈灌流域全体に及ぶ広汎なものであり、Aさんには片麻痺及び深刻な高次脳機能障害の後遺症が残りました。

訴訟では、さまざまな過失が問題になりましたが、Aさん側代理人のわたしたちとして最も力を入れたのは、試験的なトラッピングで使用されたクリップが、一時遮断用のテンポラリータイプではなくて、恒久遮断用のスタンダードタイプであったことです。テンポラリータイプのクリップは、あとで外すことが前提ですので、外すことが予定されていないスタンダードタイプに比べてバネ圧が半分程度しかありません。強いバネ圧で血管を挟んでしまうと、血管内皮が障害され、抗血栓作用が喪われてしまうため、一時遮断目的の場合には必ずテンポラリータイプを使用すべきであり、スタンダードタイプを使ってはならないとされています。

本件においては、試験閉塞でスタンダードタイプが使用されたため、その部分で血管内皮が障害され、術後12日目以降にそれによる脳梗塞が起こったのだというのがAさん側の主張でした。

一審判決(福岡地裁平成19年8月21日:判例時報2013号)は、このクリップの選択について過失を認めたものの、術後12日目以降に発生した脳梗塞は、ドームクリッピングのクリップが、スリップ・イン(動脈瘤にかけられたクリップが、より深くかかる方向にズレてしまう現象のようです)を起こしたことによるものとして、クリップ選択の過失と脳梗塞という結果との間の因果関係を否定しました。

一方、この判決は、説明義務違反を理由として550万円の請求を認容しています。

説明義務違反を認めたポイントは3点あります。

術前に、手術方法や合併症については説明されているが、脳動脈瘤の破裂率や手術による合併症の発生率などについて具体的な数字を挙げた説明ではなかった。

合併症の説明を受けたその日に手術同意書が作成されており、手術を受けた場合の危険と受けなかった場合の危険とを比較検討する十分な時間的余裕があったとは考えがたい。

C医師に、脳動脈瘤トラッピング+STA-MCAバイパスという術式の経験がないことは説明に含まれていなかった。

Aさん側は、この判決を不服として控訴しましたが、最終的には、福岡高裁の和解勧告に従い、900万円で和解しています。

脳梗塞の原因として、実際に起こっているかどうか確認できないスリップ・インを認定して、成書で指摘されているスタンダードタイプのクリップによる血管内皮障害による機序を否定した一審判決には納得のいかない思いが強いのですが(動脈瘤にかけられたクリップが、スリップ・アウトしたという症例は比較的よく目にしますが、スリップ・インしたという症例はあまり聞いたことがありません)、これは鑑定人の見解に従ったもので、裁判所としてはやむを得なかったかもしれません。

なお、この鑑定書は、医療事故情報センターの鑑定書集21巻に収録されています。

一方、説明義務違反の論点においては、それなりに意味のある判決であるようにも思います。特に、執刀医であるC医師の臨床経験に関する情報が、患者・家族に提供されていなかったことを説明義務違反と捉えた点は、実務上参考になるのではないでしょうか。

改めて事案を振り返ってみると、Aさんの脳動脈瘤は、どのような方法を採ってもなかなか難しい例だったのではないかと思います(今日であれば、ステントによる脳血管内治療が選択肢に挙がりそうです)。

そういう意味では、やはり説明義務の問題が大きい事案だったといえそうです。