Aさん(60代の男性)が耐えがたい腹痛を訴えはじめたのは前日の午後11時頃、急患センターを受診したのがその日の午前2時頃です。ここで術後イレウス(急性腹症)との診断で鎮痛剤ペンタジンAの注射を受け、いったん帰宅しました。

帰宅後、再び腹痛が増強してきたAさんは、午前9時頃、救急車を呼び、B病院に搬入されました。

午前10時30分に撮影された腹部単純X線写真では、腸閉塞に特徴的な鏡面像が見られています。

ここで、「造影検査問診票」が作成されていますが、「立・臥位での腹単X−Pは可能であるにもかかわらず、本人の協力なくCT施行できず。後日施行とする」とあります。つまり、いったんは造影CTが予定されたものの、Aさんがこれを同意しなかったため施行されなかった、というのが病院側の記録です。

一方、Aさんは、造影CTについてなんらかのやりとりがあったことをまったく記憶していません。

Aさんは、単純性腸閉塞と診断され、外来で胃管挿入、ブスポン、ソセゴン、アタラックスPといった薬剤投与を受け、午前11時10分頃、入院となりました。

その後の経過については、診療録の記載内容と、スタッフの証言とが一致しない部分も多く、あまりはっきりしませんので、ここでは省略します。

結論的にいえば、日付の変わった夜中の午前1時頃、Aさんは収縮期血圧約60㎜Hg、脈拍数140回/分という明らかなショック状態となりました。動脈血ガス分析も、pH7.01、BE−18.2という代謝性アシドーシスを示しています。

そこから約3時間後の午前4時頃、絞扼性腸閉塞の疑いで、緊急手術の方針が決定されました。

実際に開腹されたのは午前5時頃。手術記録には以下のように記載されています。

腹腔内には血性の腹水を多量に認めたのでこれを吸引。拡張し、虚血のために黒色となった小腸を持ち上げて検索すると、横行結腸より下方の癒着に妨げられずに観察できた空腸の最口側から約30㎝の部分より虚血がみられ黒色となって拡張し、この位置から約2m50㎝の部位の小腸が腹壁術創に癒着してトンネルを形成し、これより回腸側の腸が入り込み、さらに捻転して絞扼を形成していた。約4mの拡張した小腸の肛側では拡張は認めなかったものの漿膜面は斑状に紫色〜黒色となっており、回腸末端近くまでこの変化は及んでいた。これら回腸間膜においては静脈内に既に血栓を形成しており、虚血性変化からの回復は不能と判断した。

切除を余儀なくされた小腸の長さは6m10㎝に及び、Aさんに残された小腸は、空腸約30㎝と回腸末端数㎝だけでした。その結果、Aさんは、短腸症候群となり、24時間点滴によって生命を維持しなければならない身体になってしまいました。

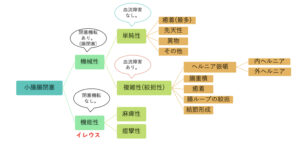

腸管の麻痺によって腸管蠕動が低下した状態を「イレウス」といい、腸管の内腔が閉塞した状態を「腸閉塞」といいます。以前は、「腸閉塞」と「イレウス」という言葉がほぼ同じ意味に使われており、腸管内腔の閉塞がある場合も、「単純性イレウス」、「絞扼性イレウス」と呼んでいたのですが、2010年代後半あたりから用語の整理が進み、そういった表現を目にすることは少なくなりました。

腸閉塞の中でも、腸管の虚血を伴う場合を、絞扼性腸閉塞といいます。典型的なのは、癒着によって形成された索条物で腸管が締め付けられる場合であり、その締め付けられた部分で血流が阻害され、虚血が生じます。CASE02:腹痛、嘔吐を訴えて受診した患者が、翌朝、吐瀉物誤嚥による窒息で死亡し、解剖の結果、絞扼性腸閉塞であったことが判明した事例がこれにあたります。CASE06は腸重積、CASE35は軸捻転による絞扼性腸閉塞です。

一般的には、絞扼が生じて腸管壊死が生ずるまでのタイムスパンは5〜12時間程度とされており、この間に、絞扼を解除できれば腸管を切除せずに治療できると考えられています。したがって、腸閉塞との診断ができた場合、絞扼性腸閉塞か否かを迅速かつ的確に評価し、外科的介入のチャンスを逃さないことが重要です。

この事件の一審判決は、B病院の過失を否定し、Aさん側の全面敗訴でした。当事務所は控訴審から事件に関与し、最終的には、請求よりもかなり低い金額ではありますが、和解が成立しています。

訴訟では、どの段階で開腹手術に踏み切るべきだったかという争点が中心であり、これに関連して、さまざまなことが問題になりました。例えば、急患センターで撮影された腹部単純X線写真と、B病院で午前10時30分に撮影されたそれとの比較、血算・血液生化学検査のデータの評価、疼痛の訴えの程度の推移、触診や聴診が適切に行われたかどうか……。

また、ある時点で開腹手術に踏み切ったと仮定して、それによって短腸症候群という結果が回避できたといえるか否かも難しい論点でした。

訴訟の結果は別として、本件で最も重要なのは、造影CTが撮影されなかったという問題だと思います。

前述のとおり腸閉塞の手術適応を決する最も重要なポイントは絞扼性か否かであり、その鑑別にあたって、最も診断能の高い検査が造影CTなのです(単純CTも併せて行うことで診断能はさらに向上します)。

イレウス自体は腹部単純X線写真で明らかなのですから、担当医がここで、絞扼性腸閉塞の可能性を考えて造影CTを予定したのであるとすれば、その判断は正しかったと言えます。

ところが、Aさんは同意をしなかったというのがB病院の記録であり、主張でした。Aさんはいったいどういう理由で同意しなかったのか。B病院の担当者は、「何の理由もなく」と述べています。これが本当だとすれば、Aさんがどうして同意しないのか、担当者も理解できなかったわけです。

前述のとおり、Aさん自身は、この造影CTに関するやりとりをまったく記憶していません。

あまりにも不自然な経緯であり、B病院側の記録や証言の真実性は、極めて疑問です。

それが真実であるとしても、B病院の担当者が、Aさんに対してその必要性をどのように説明したかという問題も重要です。

絞扼性イレウスであれば緊急手術の対象であること、絞扼性イレウスの鑑別のためには造影CTが必須であること、そういった説明がなされた形跡は、カルテにも、担当者の証言にも見出せません。

また、B病院は、入院当初に協力が得られなかったからとして、緊急手術に至るまで、Aさんに再び造影CTを勧めることはありませんでした。

外来で挿入された胃管からは、11時20分に、黒緑色排液50㏄が観察されています。このような色調は、腸液、胆汁、膵液に、血液が混じった結果であると考えられ、既に腸管の虚血、壊死がはじまっていることが示唆されます。この段階で改めて、Aさんに対し、絞扼性イレウス鑑別の必要性とそのための造影CTの意義を説明すべきだったのではないでしょうか。