Aさんは64歳の女性です。とりたてて健康上の不安はなかったのですが、知り合いから勧められるままに、Bクリニックで人間ドックを受けました。Bクリニックは、高性能の診断装置と、放射線診断専門医による正確な読影をセールスポイントとして広告している総合画像診断クリニックであり、Aさんが選んだのも「PETベイシックコース」というメニューです。

報告書の、「悪性腫瘍について」の項目には、以下のように記載されていました。

悪性腫瘍を疑わせる異常所見は認めませんでした。

大腸全域に軽度のFDG集積を認めますが、正常でも認められる所見で病的意義はありません。関連する腫瘍マーカーはいずれも基準値内です。ただし、集積部に小さな病変が混在していた場合は検出が困難となりますので、大腸の詳細な評価をご希望でしたら大腸内視鏡検査をお受けください。

それから約10ヶ月後、臍周囲の痛みで近所の医療機関を受診したAさんは、血液検査で肝機能異常を指摘され、精密検査を受けました。

CT報告書の記載は以下のとおりです。

膵尾部に腫瘤が認められます。肝には、S4の径3㎝大のものをはじめとして、複数のmassが認められます。大網の肥厚があり、多数の粒状影や結節を伴っています。少量の腹水あり。以上、膵癌の肝転移、腹膜播種、癌性腹膜炎の状態と考えます。軽度の脾腫。胆、腎に明らかな異常なし。

ステージⅣ期ですでに手術適応はありません。それから約半年、抗がん剤での闘病生活の末、Aさんは亡くなりました。

PETは、positron emission tomography (陽電子放出断層撮影) の略で、放射性の薬剤を体内に注入して、その分布を画像化する検査です。目的によってさまざまな薬剤が使用されますが、FDGという薬剤は、ブドウ糖代謝を調べるものです。がん細胞は、正常の細胞に比較すると分裂がさかんに行われるため、ブドウ糖をたくさん消費します。そのためFDGの異常集積している部分があれば、そこにがんがあるのではないかと疑うことができます。

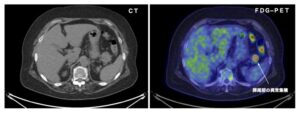

右の画像がその人間ドックで撮影されたFDG−PET画像です。明るい色の部分がFDGの集積している部分であり、膵尾部(膵臓は十二指腸に近いところから順に膵頭部・膵体部・膵尾部に分かれます)に異常集積がみられます。その斜め上にも、二つ、明るい色の部分がありますが、これは腸管内のいわゆる生理的集積であり、異常所見ではないようです。Bクリニックの読影医は、膵尾部の異常集積を、この腸管内の生理的集積と連続したものと考え、膵臓癌を見逃してしまいました。

わたしたちが協力を求めた膵臓癌の専門家のコメントによれば、「評価の難しい画像ではない」、「専門家が見逃すことは考えにくい」とのことでした。

Bクリニックも、さすがに、この見逃しの責任は争いませんでした。

問題は、損害の評価です。

さまざまな癌の中でも、膵臓癌の予後はとりわけ厳しいものであり、5年生存率が50%を超えるのは、ステージⅠの場合のみです。しかも、手術による完全な切除が可能であり、術後の合併症がなかった場合に限られます。

本件は、FDG−PETの画像以外の情報は極めて限られており、Bクリニックの過失がなかった場合の予後を予測するのは容易ではありません。

しかし、前記の協力医からは、以下のようなことを教えていただきました。

少なくともFDG−PET画像上は転移を示す異常集積はないし、手術で完全切除ができないと考える根拠もない。

肝転移があれば腫瘍マーカー(CA19−9)が上昇することが多く、本件でも肝転移が発見された時点のCA19−9は3151U/㎖。しかしFDG−PET時は20U/㎖で正常範囲内であり、上昇がみられていない。

肝転移のある膵臓がん(ⅣB)に化学療法を行った場合の生存期間の中央値は11ヶ月であり、無治療で放置した場合、多くは3〜6ヶ月で死亡する。人間ドック以降、10ヶ月にわたって生存していたこと自体、その時点では肝転移がなかった可能性を支持している。

このような協力医のアドバイスを得て、Bクリニックと交渉し、一般的な死亡慰謝料程度の示談解決を得ることができました。