Aさん(43歳・男性)は、高校教師として、国語・書道・体育の指導にあたっていました。

2年程前から、体のあちこちに皮下腫瘤ができるようになり、前年の秋に、はじめて相手方のB病院皮膚科を受診しました。そこで、左前腕内側の皮下腫瘤を摘出し、病理組織検査の結果、脂肪腫であることが判明しています。

翌年1月、右頚部の皮下腫瘤摘出術が行われました。術前には30分で終わるといわれていた手術でしたが、実際には90分かかりました。その理由を尋ねたAさんに、執刀医のC医師(皮膚科)は、「脂肪腫が深く入り込んでいたから」と説明しました。

術後、Aさんの右肩は上がらなくなりました。C医師にそのことを告げても、「もう少し様子をみてください」と言うばかりでした。

半年を経ても肩の動きが回復せず、体育と書道の授業ができないままのAさんは、B病院の神経内科を受診、1月の手術による副神経損傷と診断されました。その旨を皮膚科の方に伝えると、執刀医の上級医から謝罪があり、「まだ回復する余地があると思いますので、神経内科での治療を続けてください、症状固定となった段階で保障の話し合いをさせていただくことになると思います」とのことでした。

それからしばらく、Aさんはリハビリを受けることになりましたが、やはり改善はみられず、B病院整形外科の判断で、D大学病院に紹介されました。筋電図検査の結果は、副神経の機能全廃というものでした。

9月、AさんはD大学病院整形外科で、副神経損傷修復術を受けました。その手術所見で、副神経が完全に断裂していることが判明しました。そればかりではなく、断裂した副神経の断端には、ナイロン糸が残っていました。

つまり、執刀したC医師は、術中に副神経を切断したことに気付いて、その縫合を試みていたのです。予定の3倍の時間がかかったのは、そのためだったと思われます。

脂肪腫は、皮下の脂肪組織が増殖することによって生じる良性腫瘍です。痛みを伴わない限り特に治療の必要はありません。診療科としては皮膚科あるいは形成外科ですが、治療するとすれば外科的摘出であり、手術に特化しているのは形成外科です。特に、皮下の深部で神経に触れるような箇所の脂肪腫を摘出するのであれば、形成外科で手術するのが無難だと思われます。

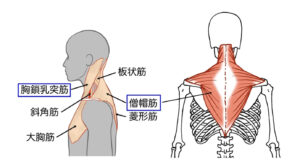

副神経は、12対ある脳神経の一つで、第Ⅺ脳神経と呼ばれます。胸鎖乳突筋と僧帽筋及び喉頭の筋を支配する運動神経です。

肩の動きに最も大きな影響を与えるのは、肩甲骨と上腕骨とを連結する肩甲上腕関節(いわゆる肩関節)ですが、それ以外に、肩甲骨の肩峰と鎖骨を連結する肩鎖関節、鎖骨のもう一方の端と胸骨とを連結する胸鎖関節、肩甲骨と胸郭で構成される肩甲胸郭関節(関節包や靱帯などの解剖学的構造のない「機能的関節」です)が関係しており、これら四つの関節を併せて肩関節複合体といいます。骨でいえば、肩甲骨、上腕骨、鎖骨、肋骨、胸椎が肩の動きに関係します。

僧帽筋は、肩甲骨の動きに大きな役割を果たす筋肉であり、その僧帽筋を支配する副神経が断裂してしまえば、当然、肩の動きは不自由になります。

細かくいえば、僧帽筋は頸椎神経(C3及び4)の支配も受けていますし、肩関節の動きには他の筋肉も関与しますので、副神経断裂だけで肩関節の機能が全廃するわけではありません。しかし、僧帽筋の動きが不自由になれば、当然、肩関節の動きは制限されます。そのために肩関節を十分に動かさなかったり、あるいは代償筋による無理な運動を行っていると、痛みが増悪し、さらに動かさなくなることで肩周囲関節の癒着が起こります。こういった悪循環が生じると、肩関節の機能障害はどんどん重篤なものになってしまいます。

本件は、Aさんの損害賠償請求に対し、C病院がなんらの対応もしなかったため、訴訟になりました。訴訟でも、Aさん側の過失主張については、「争う」と答弁したっきりであり、具体的な反論は一切しませんでした。そのため、争点は、この過失と因果関係のある損害はどこまでなのか、それを金銭的にいくらと評価するかに絞られました。

C医師が、脂肪腫の摘出術で副神経を切断してしまったこと自体を過失と評価できるか否かは、具体的な状況によるかもしれません。「脂肪腫が深く入り込んでいた」のであれば、それが分かった時点で、皮膚科としての対応を断念し、形成外科あるいは整形外科に紹介すべきだったのではないでしょうか。

しかし最大の問題は、自分が副神経を切断してしまったことに気付いていたにもかかわらず、その事実を、Aさんにまったく伝えず、「様子を見てください」との態度で半年以上放置してしまったことです。C医師としては、修復に成功したつもりだったのかもしれませんが、いずれにせよ、それは術後すぐにAさんに伝えるべきことです。また、遅くとも、Aさんの肩の機能の回復が遅れていることを知った時点で、修復が失敗に終わった可能性を考えて、速やかに神経内科や整形外科に紹介すべきでした。断裂早期であれば、副神経修復術で機能の回復は見込まれたはずですし、適切なリハビリをするかどうかでも機能回復の状況はまったく違っていたはずです。

失敗を隠蔽することで損害を拡大してしまったC医師の対応は、過失の中でも、ほぼ故意に近い、極めて悪質な過失です。

この悪質な過失のために、Aさんは、書道及び体育教師としての仕事はまったくできなくなってしまいました。

この事件は、B病院の過失を認めてAさんの請求を認容した一審判決が、そのまま確定しています。